Falldarstellung mit interpretierenden Abschnitten

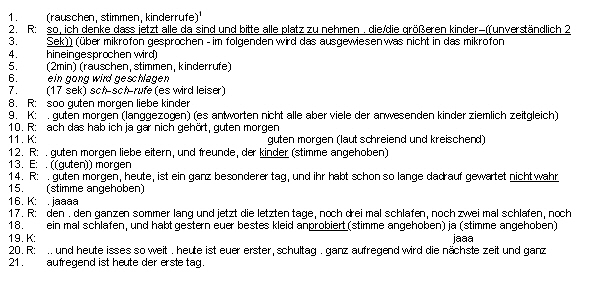

Der Beginn des Protokolls zeichnet sich im Wesentlichen durch die Schwierigkeiten des Redners aus, angesichts der anwesenden anscheinend heterogenen Personengruppe zu einem einheitlichen Format zu finden, mit dem die Strukturierung dieser außeralltäglichen Situation der Einschulungsfeier gelingend umgesetzt werden kann. So werden in den ersten sieben Zeilen mehrfach und mit unterschiedlichen Markieren (z.B. Mikrofon, Gong) Versuche unternommen, eine Transformation des zunächst eher informellen Zusammenhangs einzuleiten, um zunächst die notwendigen Bedingungen für einen Beginn der Feier überhaupt herzustellen. In Zeile fünf kommt es sogar zu einer völligen Regression der Transformationsfigur als wieder einsetzende Informalisierung in Gestalt einer zweiminütigen Pause, in der die unstrukturierte Geräuschkulisse des Anfangs („rauschen, stimmen, kinderrufe“) wieder erscheint. In der Gesamtfigur verfestigt sich durch den beständigen Wechsel zwischen möglichen Formaten der Eindruck einer strukturellen Krise der Herausgehobenheit und Außeralltäglichkeit dieses Zusammenhangs. Dennoch scheint es durchaus gewisse Regeln und Routinen zu geben, über die zumindest der Sprecher und ein Teil der anwesenden Kinder verfügen. Diese können aber in der aktuellen, dieser Praxis enthobenen Situation nicht als verbürgt vorausgesetzt werden.

Erst ab dem Teil der Interaktion (Zeile 8), die sich ausschließlich an die Kinder richtet, findet der Redner zu einer beständigen Struktur. Die krisenhafte Infragestellung des Zusammenhangs gründet demnach vermutlich in den anwesenden Erwachsenen.

Strukturell konsistent setzt sich nun eine Anleihe am Format des Kasperletheaters durch. Dabei handelt es sich nicht ausschließlich um eine formale Nähe, denn der Redner verlangt über das wiederholte Einfordern des Grußes dieselbe emotionale und habituelle Beteiligung von den Kindern, wie sie in einem Kasperletheaterstück zu erwarten wäre. Strukturell handelt es sich damit nun um eine Inszenierung von Außeralltäglichkeit angelehnt an die (ästhetische) Form des Kasperletheaters. Durch das wiederholte Einfordern des Grußes werden die Kinder über das spielerische Format auf die Sinngebungen der Institution verpflichtet.

Im Anschluss folgt die Begrüßung der Erwachsenen. Direkt angesprochen werden jedoch nur die Eltern. Andere eventuell Anwesende wie Geschwister, Verwandte und Gäste werden unter die Rest-Kategorie „Freunde“ subsumiert. Insofern kommt hier eine Nichtachtung von weitläufigen Verwandtschaftsbeziehungen und damit zusammenhängenden Milieubindungen zum Ausdruck. Latent bedeutet dies den Eltern, dass ihre Kinder sich nun aus der neu etablierten Bindung an die Schule und mit deren Unterstützung, als autonom werdende Akteure ihrer Bindungs- und Bildungsprozesse, aus sozial und biologisch gegebenen Zugehörigkeiten lösen können, zugunsten selbst gewählter Freundschaftsbeziehungen und damit neuer Bildungs- und Identitätsentwürfe. Für den daraufhin noch einmal erfolgenden Gegengruß des Redners sind verschiedene Lesarten konstruierbar. Festzuhalten bleibt, dass die Eltern nicht wie die Kinder auf ein bestimmtes Format verpflichtet werden. Sie werden damit nicht wie diese mit pädagogischem Aufwand in den schulischen Zusammenhang eingeführt und integriert.

Im Anschluss wird die Einschulung als ein Übergangsereignis mit besonderer biographischer Bedeutung ausgewiesen („heute, ist ein ganz besonderer Tag“) und die Zeit vor der Initiation zu einer Zeit des Wartens („und ihr habt schon so lange dadrauf gewartet nicht wahr (stimme angehoben)“) Hinter dieser übergreifenden Deutung müssen andere Dinge, die die Tage vor dem Schuleintritt gefüllt haben könnten, zurücktreten. Emotional wird diese Zeit über die Anlehnung an Formen des kindlichen Erwartens besonderer Ereignisse („noch drei mal schlafen, noch zwei mal schlafen, noch ein mal schlafen“), wie z.B. Weihnachten, die Fahrt in den Urlaub, oder den Geburtstag, als eine freudige und spannungsvolle ausgewiesen. Ungeachtet eventuell abweichender Empfindungen (Angst, Gleichgültigkeit) der Kinder, wird so ein starkes normatives Szenario eines wichtigen mit Freude und Spannung erwarteten Ereignisses etabliert. Die Thematisierung der Vergangenheit ist damit im Grunde die Frage nach der Erfüllung der Voraussetzungen für die nun folgende Initiation: ‚Habt Ihr denn alle gewartet?’. Nur derjenige, der riskieren will aus der gestifteten Gemeinschaft und damit aus der gelingenden Initiation ausgeschlossen zu werden, würde an dieser Stelle nicht mit ‚ja’ antworten. Das heißt, die erfolgreiche Bewährung besteht nur darin, sich in einem Duktus der Spontaneität und Freiheit den heteronomen Sinngebungen der Institution anzuschließen. Diese Struktur wiederholt sich schließlich auch an der darauf folgenden Frage nach einer vorbereitenden Ästhetisierung („und habt gestern euer bestes Kleid anprobiert“). Das heißt aber auch, dass die Kinder für einen erfolgreichen Übergang auf die Führung der Institution angewiesen sind. Diese Führung selbst wird über die Anlehnung an spielerische und ästhetisch-fiktive Erfahrungsräume sehr kindgemäß angelegt und umgesetzt. Ab dem Moment der Thematisierung der Initiation übernimmt nun auch der Redner die Gestaltung des Kommenden. Entsprechend ist es im Folgenden nicht mehr nötig, eine interkommunikative Bestätigung der Kinder einzuholen. Inhaltlich wird die kommende Schulzeit als Abenteuergeschichte entworfen. Ebenso wie die Helden in solchen Narrationen haben die neuen Schulkinder kognitive und emotionale Herausforderungen zu bestehen, aber ebenso wie in den kindgerechten Abenteuerromanen werden sie gestärkt und gefestigt, wenn nicht sogar ruhmreich, aus diesen hervorgehen. Die Schulzeit wird über diese narrative Figur zur fiktiven Geschichte. Sie wird einer bedrohlichen Realität damit scheinbar entlastet. Niemand wird wirklich leiden, auch nicht an Langeweile und niemand kann endgültig scheitern. Der Redner wird in dieser Variante zum auktorialen Erzähler, der die Figuren durch die Geschichte navigiert, damit aber auch ihr Schicksal in den Händen hält.

Mit dem Vollzug der Initiation sind die Kinder also endgültig Teil der ,großen Erzählung’ der Institution und die gesamte Schulzeit wird zum aufregenden und spannenden Abenteuer. Es ist zwar durchaus mit ambivalenten Erfahrungen zu rechnen, aber den Kindern wird eine Bewährung in Aussicht gestellt, solange sie sich in der Obhut des Redners bzw. der Institution befinden, die er vertritt. Die Schule selbst wird damit als der sichere Ort entworfen, in den das vermeintlich krisenauslösende Umfeld nicht mehr hineindringt. Und die Kinder bewähren sich, indem sie sich auf diese Fiktion, diesen Entwurf einer anderen Welt oder auch Gegenwelt einlassen. Das heißt aber auch, dass erst das Ausblenden der Realität hier vermittelt über eine Umdeutung der Gegenwart und Vergangenheit, die nicht durch Schule bestimmt war, den Weg in eine Zukunft möglich macht. Dennoch geht der Redner nicht so weit, die gesamte Schulzeit als eine von negativen Erfahrungen entlastete darzustellen. Er entwirft vielmehr einen Raum, der für die Existenz bedrohenden, realen Krisen nicht zugänglich ist. Die Krisen, die dort statthaben sind lediglich ,Krisen durch Muße’.

Aber auch die Schule selbst sieht allein in dem strukturellen Ausblenden der krisenauslösenden Realität die Möglichkeit, überhaupt noch in der herkömmlichen Weise als Schule zu funktionieren. Und nur dadurch kann an pädagogischen Idealen festgehalten werden, nämlich der umfassenden schulischen Integration und der Bildung aller. Auf ihre krisenauslösende Einbettung reagiert diese Schule nicht mit Resignation, nicht mit Transformation, sondern mit einem Gegenentwurf. Dieser richtet sich nicht gegen das System der modernen Regelschule und stellt etwa dessen Angemessenheit und Wirksamkeit angesichts der Schwierigkeiten, mit denen die Schule umgehen muss, in Frage, sondern die Schule wendet sich als starke Institution, die tatsächlich noch in Lage ist eine große Erzählung zu generieren, gegen das, was sie in ihrer Existenz bedroht – das Umfeld. Das Lösungsversprechen wird dabei mit normativer Vehemenz charismatisiert, bleibt aber inhaltlich in sich heterogen. Entgegen des Wechsels auf der inhaltlichen Ebene findet sich wahrscheinlich als Form suggestiver Charismatisierung eine durchgehende, in der Schule oft als Grundform des Unterrichthaltens praktizierte, formale Interaktionsfigur, die auf Frage- und Antwortverhalten aufbaut, das allerdings auch spielerisch verpackt im ästhetisch-fiktiven erscheint.

Die starke normative Charismatisierung opponiert vermutlich gegen eine dem Umfeld zugeschriebene Schulbildungsferne, auch eventuell als Zuschreibung einer mangelnden Wertschätzung des Schulischen. Durch die Anwesenheit vieler Erwachsener als Vertreter des Umfeldes wird an diesem besonderen Tag die Schwierigkeit der Vermittlung zwischen dem institutionellen Innen und dem sozialen Außen als Krise manifest. In Bezug auf die Kinder setzt die Schule darauf, dass diese durch die in der neu etablierten Bindung erfahrene Erziehung und Bildung langfristig beginnen, ihre Bezugspersonen selber auszuwählen, um dann sozusagen in einem scheinbar autonomen Akt ihre Herkunftsbedingungen zu überschreiten.

Im Protokoll schließt nun die folgende Passage an:

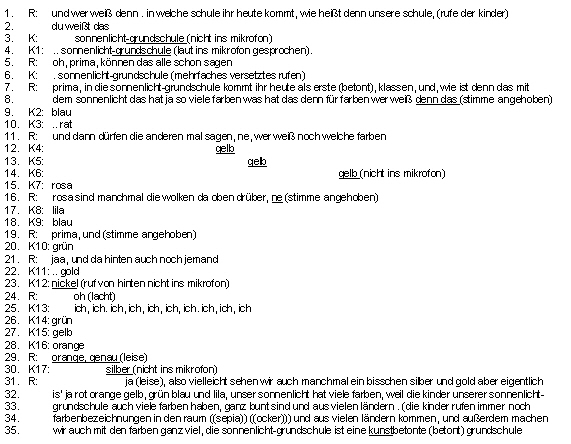

Die Thematisierung der Initiation ist offensichtlich abgeschlossen. Der Redner verweilt damit nicht intensiv bei der Umschreibung der sich vollziehenden Zäsur, sondern wendet sich rasch der Institution selbst und insbesondere der Bedeutung ihres Namens zu. Die kommende Zeit in der Schule wird nicht weiter inhaltlich oder emotional gefüllt. In den Vordergrund rückt dagegen die einzelne Schule, die das Leben der Kinder nun spezifisch bestimmt.

Die an die Kinder gerichtete Frage, ob sie denn wüssten in welche Schule sie heute kommen, ist dabei in mehrfacher Hinsicht interessant. So wie man Kindern auch früh beibringt in welcher Straße und in welcher Stadt sie wohnen, handelt es sich hier um eine Art Identitätsbildung im ‚auswendig lernen’ wichtiger biographischen Eckdaten, wodurch noch einmal die Bedeutung, die die Schule für sich in Anspruch nimmt, erkennbar wird. Zum anderen ist die Formulierung „und wer weiß denn“ (Zeile 1) aber auch ein indirekter Vorwurf an diejenigen, die anscheinend die Aufgabe gehabt hätten, den Kindern diese wichtige Information zu vermitteln, denn sie transportiert eine Informationserwartung, die nicht als erfüllt vorausgesetzt werden kann. Alle Personen außerhalb der engen Verbindung von Kindern und Institution scheinen deren spezifische Bedeutung demnach nicht in dem Maße zu verbürgen, wie die Institution es sich wünscht, bzw. es als angemessen empfinden würde. Die Anerkennung ihrer Leistungen ist auf Seiten der Herkunftsmilieus der Kinder nicht gesichert. Darüber hinaus kann riskant vermutet werden, dass es sich nicht um die latente Unterstellung einer Anerkennungsverweigerung, sondern um die Erwartung schlichtweg differierender Werthaltungen handelt. Über die gemeinsame Nennung des Schulnamens werden diesbezüglich alle Kinder auf denselben ‚Stand’ gebracht.

Das was die Schule nun zu einer bedeutungsvollen macht, scheint in ihrem Namen ausgedrückt zu sein. Und diese Bedeutung wird nun, ganz didaktisch, gemeinsam mit den Kindern erarbeitet. Hier soll zunächst einmal die intentionale Ebene dieser nun folgenden Interaktion bestimmt werden: Offensichtlich ist der Name der Schule symbolisch besetzt. Das Sonnenlicht steht für das Lichtfarbenspektrum und die jeweiligen Mischfarben ersten Grades. Die Vielfalt der Farben des Sonnenlichts steht wiederum metaphorisch für die individuellen, in diesem Fall wahrscheinlich auch kulturellen Unterschiede zwischen den Kindern. Diese im Einzelnen ganz divergenten Farben ergeben jedoch in der Gesamtgestalt des Lichts der Sonne ein harmonisches Ganzes. Der didaktische Kniff innerhalb der Sequenz besteht nun darin, die Kinder einzelne Farben benennen zu lassen, um diese dann im Bild des Sonnenlichts symbolisch zu vermitteln. Dieses Selbstbildnis drückt aus, dass in dieser Schule alle Kinder willkommen und anerkannt sind, ja dass es sogar diese Heterogenität ist, die das Besondere der Schule ausmacht.

Es ist nun offensichtlich, dass dieser didaktische Akt verunglückt. Die Frage ,was hat denn das Sonnenlicht für Farben’ (Zeile 8), ist im Grunde eine ganz naturwissenschaftliche Wissensfrage, die eindeutig zu beantworten ist. Die intendierte Offenheit ist damit bereits in der Frage nicht mehr enthalten und die Szene wird zum zentralen Ausdruck des institutionellen Dilemmas. Die Integrationsabsicht stößt da an ihre Grenzen, wo die Schule letztendlich den Normen, Werten und Wissensbeständen der gesellschaftlichen Moderne verpflichtet ist. Das Farbenspektrum des Lichts wird nicht geöffnet für individuelle z.B. kreative Entwürfe, sondern der Redner bleibt bis zum Ende dabei, dass dessen Farben eindeutig bestimmbar sind. Von daher kann im Grunde auch der an zwei Stellen vorhandene Versuch, die ,unpassenden’ Äußerungen der Kinder zu integrieren nur misslingen. Wenn nämlich „rosa“ (Zeile 15-16) an die Wolken verwiesen wird, dann ist klar, dass diese Farbe nicht Bestandteil des Lichtfarbenspektrums ist. Insofern ist die Antwort falsch. Allerdings gelingt es dem Redner an dieser Stelle noch, die Farbe in ein Bild zu integrieren, das unterstützend das Umfeld des Sonnenlichts mit einbezieht, diesen sozusagen im Blick behält. Dahingegen führt die Nennung der Farben Gold und Nickel zu einer deutlichen Irritation („oh“) (Zeile 24). Anscheinend kann sich der Redner an dieser Stelle kein Bild mehr vorstellen, das tatsächlich Gold, Nickel und Silber enthält. Der Integrationsversuch findet deshalb auf andere Weise statt. Er versucht es mit dem Zugeständnis „also vielleicht sehen wir auch manchmal ein bisschen silber und gold aber eigentlich is‘ ja“ (Zeile 31-32). Im Grunde ist damit gesagt, dass es sich bei einem silberfarbenen Lichtanteil um eine optische Täuschung handeln muss, denn dieses ist ja eigentlich, rot, orange, grün, blau, gelb und lila. Mann könnte schlussfolgern, dass hier ein täuschender erster Sinneseindruck über den von der Schule vermittelten Wissensbestand korrigiert werden kann. Aufschlussreich und an dieser Stelle weiterführend ist es aber auch, wenn man die akzeptierten und abgewiesenen Farben noch einmal näher betrachtet: Bei den akzeptierten Farben (rot, orange, grün, blau, gelb und lila) handelt es sich um die Primärfarben und um deren jeweiligen Mischungsverhältnisse ersten Grades. Aus diesem Grundbestand kann fast jede in der Natur vorkommende Farbe ermischt werden. Sie sind das Ausgangsmaterial bildnerisch künstlerischen Gestaltens. Rosa hingegen ist eine Mischung aus Rot und Weiß. Weiß ist jedoch keine Farbe, sondern eigentlich reines Licht, insofern aber noch lose anzubinden. Gold, Nickel und Silber dagegen sind aufgrund der Metallbestandteile keine Farben im eigentlichen Sinn. Darüber hinaus sind es statische Farben, die nur dann sinnvoll einsetzbar sind, wenn die Metalle Gold, Nickel oder Silber dargestellt werden sollen. Sie illustrieren nur sich selbst und sind nicht mit anderen Farben mischbar. Das heißt, aus diesen Farben kann man im eigentlichen Sinne nichts ,machen’, in ihnen steckt kein Entwicklungspotential.

Insofern passt diese Lesart zu der folgenden Äußerung des Redners „und außerdem machen wir auch mit den Farben ganz viel“ (Zeile 34-35). Die Farben, hier symbolisch ersetzbar durch die unterschiedlichen Kinder, sind das Ausgangsmaterial, aus dem die Schule etwas ,macht’, und dazu ist sie dann auch im Besonderen legitimiert und fähig, denn sie ist ja eine kunstbetonte Grundschule. Das heißt aber auch sie entwickelt und verändert das Ausgangsmaterial. Aus rot, orange, gelb, grün, blau und lila kann Kunst werden. Einer solchen entwicklungsorientierten Intention sperren sich metaphorisch tendenziell die statischen Farben Gold, Nickel und Silber.

Mit der Rekonstruktion dieser Sequenz könnte auch an der anfangs geäußerten Lesart angeknüpft werden, dass wir es hier mit konkurrierenden Konzepten von Kindsein und Erwachsensein zu tun haben. In den Kindern wird Entwicklungspotential vermutet. Sie sind durch die familiäre und milieuspezifische (außerschulische) Sozialisation noch nicht determiniert, wohingegen die Eltern in dieses spezifische Bildungs- und Entwicklungskonzept nicht integriert werden, bei ihnen ist es sozusagen ,zu spät’.

Insofern kann das Integrations- und Bildungsversprechen konkretisiert werden. Es geht nicht um ein pluralistisches Zulassen und nicht Einschränken individueller Ausdrucks- und Lebensformen, sondern es ist eine Integration in die kanonisierten Bestände der Institutionen des gesellschaftlichen Berechtigungswesens. Das Versprechen, mit der Hilfe der Institution zu einer gelingenden Lebensführung in der aufnehmenden Gesellschaft zu kommen. Der krisenentlastete Raum, den die Schule versucht entstehen zu lassen, dient diesbezüglich der gemeinsamen künstlerischen Neuschöpfung zwischen Schülern und Schule. Diese Autonomisierung des individuellen Ausdrucks richtet sich aber nicht wie die Kunst konträr gegen Herrschaftsverhältnisse überhaupt, sondern zunächst nur gegen die vermuteten Beschränkungen der Entwicklungspotentiale der Kinder durch die Herkunftsmilieus.

Fußnoten:

1) Regeln der Transkription: Alle Wort werden klein geschrieben; keine eigentlichen Satzzeichen werden gesetzt, sondern innerhalb des laufenden Textes werden die Pausen mit Transkriptionszeichen markiert; Nebengeräusche werden mit erfasst; , = kurzes Absetzen im Erzählfluss; … = Pause, ein Punkt steht für eine Sekunde; (x Sek.) = längere Pause. Die Dauer wird in x Sekunden angegeben; So/So = schneller Anschluss; Aus- = Abbruch; Denke ich

Hmm = Gleichzeitiges Sprechen ab „ich“; Es klingelt x sek = Bezeichnung von Geräuschen mit Angabe der Dauer; Liebe Eltern = Kennzeichnung einer Textstelle, auf die sich ein nachfolgender Vermerk bezieht; (laut) = Vermerk des Transkribierenden; ((Wesselstraße)) = Verweis auf eine unsichere oder unverständliche Transkription. Die Dauer einer Auslassung wird mit x-Sekunden gekennzeichnet.

Mit freundlicher Genehmigung des Budrich Verlages.

http://www.budrich-journals.de/index.php/zqf

Nutzungsbedingungen:

Das vorliegende Dokument ist ausschließlich für den persönlichen, bzw. nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt – es darf nicht für öffentliche und/oder kommerzielle Zwecke außerhalb der Lehre vervielfältigt, bzw. vertrieben oder aufgeführt werden. Kopien dieses Dokuments müssen immer mit allen Urheberrechtshinweisen und Quellenangaben versehen bleiben. Mit der Nutzung des Dokuments werden keine Eigentumsrechte übertragen. Mit der Verwendung dieses Dokuments erkennen Sie die Nutzungsbedingungen an.