Auszug aus der Dissertationsschrift Wie eine andere Welt – Eine Grounded Theory-Studie zur Frage der Teilhabe von Eltern an schulischer Kommunikation am Beispiel von RealschülerInnen. Die Nummerierung wurde auf Grund der zahlreichen Querverweise beibehalten.

Fallrekonstruktion der Interviews und Aufsätze

7.1 Auswertung der Daten nach der Grounded Theory:

Analysebeispiel eines Elterninterviews

Die Datenanalyse nach dem Interpretationsstil der Grounded Theory (Glaser/ Strauss 1967/1996; Strauss/ Corbin 1990/ 1996; Strauss 1994) erfolgt, wie im vorherigen Kapitel ausführlicher erläutert, nach dem Grundprinzip der Entwicklung eines kategorialen Deutungsrahmens für ein bestimmtes Untersuchungsphänomen. An dieser Stelle sollen nun Daten von Eltern und SchülerInnen anhand von Analysebeispielen kodiert werden. Dabei zeichnet sich ein schematisches Vorgehen ab, welches von Beginn dieses Prozesses an unterstützend auf die spätere Theorieentwicklung wirkt.

Das folgende Analysebeispiel wird durchgehend an einem Datenausschnitt eines Elterninterviews präsentiert. Im Mittelpunkt steht dabei die in allen Interviews einführende Frage nach dem Umgang der Eltern mit dem schulischen Lebensalltag innerhalb des Familienalltags.

Um das Verständnis der Leserin bzw. des Lesers zu fördern, möchte ich die Arbeitsschritte der Datenanalyse für jede Kodierart veranschaulichen, die auch während der tatsächlichen Datenanalyse nach der Methode der Grounded Theory erfolgt. Der hier als chronologisch dargestellte Ablauf von offenem, axialem und selektivem Kodieren gestaltet sich in der Forschungsrealität als zirkulärer Prozess.

Die eigentliche, hier nicht dokumentierte Analysetätigkeit beginnt jedoch bereits mit dem Notieren von Kode-Notizen, die als anfängliche Namen für bestimmte Ereignisse im Datenmaterial direkt an den Rand der Dokumente geschrieben werden können. Es folgen schließlich weitere Stufen der Ausformulierung, die die entdeckte „Hauptidee“ (Strauss/ Corbin 1996, 54) anschließend immer weiter spezifizieren und bereichern.

7.1.1 Der Erzählimpuls für das Elterninterview – Ein Interpretationsversuch

Wie bei den Erzählstimuli, die den 16 SchülerInnen in Form von Statements Gleichaltriger vor der Erstellung ihrer Aufsätze gegeben wurden (6.5.4) soll nun eine Interpretation für den Gesprächseinstieg, der den Elterninterviews diente, gegeben werden. Dazu wird eine schrittweise Deutung sowohl für den einleitenden Stimulus als auch die Inhalte des Leitfadens vorgenommen. Eine Eingruppierung der verschiedenen Fälle wird im Sinne der Grounded Theory dadurch vollzogen, ähnliche Fälle durch entsprechende oder gleiche Kategorien und deren Analyse zu gruppieren bzw. durch abweichende Kategorien zu differenzieren. Dadurch wird –wie in den folgenden Abschnitten ausführlich beschrieben– nicht der Einzelfall behandelt, sondern eine Theorie anhand von Kategorien und schließlich einer Hauptkategorie entwickelt.

Der Gesprächseinstieg „Ihre Tochter/ Ihr Sohn besucht ja jetzt die 8. (9.) Klasse der Realschule. Erzählen Sie doch mal über sich als Vater/ Mutter dieses Schulkindes.“

Leitfaden

• Wie sehen Sie sich Eltern als Mutter/ Vater von SchülerInnen?

• Wodurch entstehen Spannungen und Konflikte im Eltern-Kind-Verhältnis, die auf die Schule zurückzuführen sind?

• Welche Möglichkeiten der Beteiligung am Schulleben des Kindes werden wahrgenommen?

• Bestehen Erwartungen oder gar Ängste bezüglich der Bewältigung des Schulalltags?

• Die persönliche Sichtweise zur Wertigkeit von Schule und Bildungsabschluss.

• Abschließend die Aufforderung, ein Resümee des Erzählten zu ziehen.

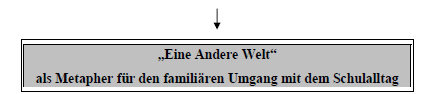

7.1.2 Das Benennen von Phänomenen beim offenen Kodieren

Der Vorgang des „offenen Kodierens“ beginnt mit einer eingehenden Untersuchung der Daten, um im weiteren Verlauf schließlich Phänomene benennen und kategorisieren zu können (1). Hierzu wird der Text des vorhandenen Datenmaterials satz- und abschnittsweise analysiert und solchen Ereignissen Namen zugeordnet, die als Phänomen hervortreten. Während dieses Vorgangs, der als erster Schritt des Analyseprozesses im Rahmen des offenen Kodierens als Konzeptualisierung bezeichnet wird, „…werden die Daten in einzelne Teile aufgebrochen, gründlich untersucht, auf Ähnlichkeiten und Unterschiede hin verglichen, und es werden Fragen über die Phänomene gestellt, wie sie sich in den Daten widerspiegeln…“ (Strauss/ Corbin 1996, 44).

Durch eine komparative Analyse (das Vergleichen von Konzepten, die sich offenbar auf ein ähnliches Phänomen beziehen) wird schließlich wird eine Klassifikation von Konzepten erreicht, die eine höhere Ordnung auf abstrakterer Ebene von Konzepten darstellt. Eigenschaften und Dimensionen von Kategorien werden anschließend auf ihre Beziehungen untereinander untersucht und angeordnet.

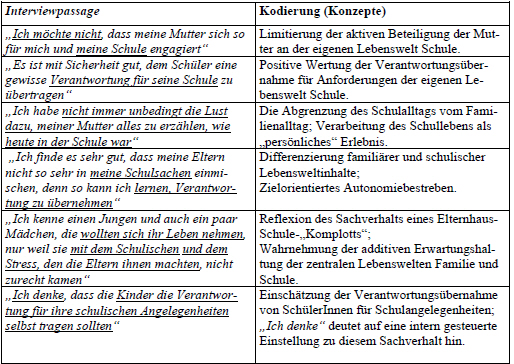

Das hier illustrierte Analysebeispiel zeigt Konzepte, die als grundlegende Bausteine der Theorie herausgearbeitet wurden. Sie entstammen überwiegend aus Worten und Äußerungen der Informantin selbst. Als „In-Vivo-Kodes“ stellen sie somit eine wichtige Quelle für die Vergebung der konzeptionellen Namen dar (2).

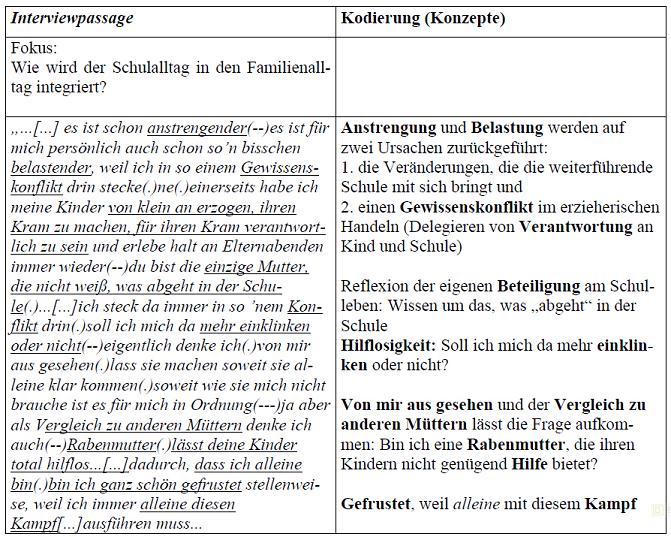

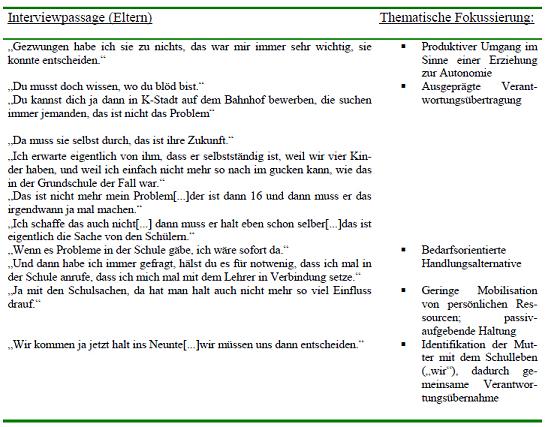

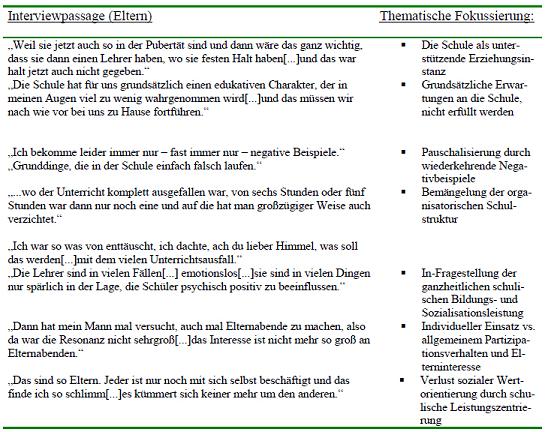

Abb. VII.1 Kode-Notiz: Wie wird der Schulalltag in den Familienalltag integriert?

Zu diesem Kodierausschnitt wurden folgende Memos (3) verfasst:

Anstrengung und Belastung durch die Schule werden in diesem Fall sehr offensichtlich als persönliches Erleben einer Mutter geschildert, während andere Interviewpartner die Belastung mehr indirekt zum Ausdruck bringen oder als „geteiltes Leid“ von Kind und Eltern ansehen.

Belastung durch die Schule wird auf zwei Ebenen begründet: einmal durch Veränderungen, die die weiterführende Schule mit sich bringt (deutlich wird dies durch Verwendung des Komparativs: anstrengender bzw. belastender), zum andern durch einen Konflikt, der in einer differenzierten Haltung zwischen notwendiger und hinreichender bzw. erforderlicher Unterstützung schulischer Aktivitäten der Tochter besteht.

Der erwähnte Gewissenskonflikt deutet darauf hin, dass der eigene Erziehungsstil, der im familiären Geschehen seine Anwendung findet, mit dem Erziehungsstil in der Schule konfligiert. Dadurch tritt gleichzeitig eine erzieherische (4) Unsicherheit auf, wie mit dieser Differenz von Stilen bzw. Zielen der Erziehung umgegangen wird. Auch der Vergleich mit anderen Müttern verursacht ein schlechtes Gewissen („…als Vergleich zu anderen Müttern…“). Dieser Vergleich wirft die Frage auf, wie viel Verantwortung notwendig ist und wie viel der Tochter in Sachen Schule zugemutet werden kann und führt zur Eigenbeurteilung einer Rabenmutter, die von ihren Kindern in schulischen Angelegenheiten die Selbstständigkeit abverlangt, die ihnen auch zu Hause zugestanden und auferlegt wird („…lässt deine Kinder total hilflos…“). Im Rahmen des erzieherischen Handelns entsteht dadurch das Gefühl der Hilflosigkeit.

Erziehung wird persönlich als Frustration und Kampf erlebt, besonders, weil das erzieherische Handeln nach ihrer Scheidung von der interviewten Mutter alleine bewältigt werden muss.

Zu beachten ist, dass solche Memos zwar sehr hilfreich sind, aber lediglich als erste Eindrücke der Forscherin anzusehen sind, die als eine Art „Proposition“ Hypothesencharakter haben. Erst im Verlauf der weiteren Konzeptualisierung und im Vergleich mit anderen Daten kann festgestellt werden, wie Phänomene miteinander in Beziehung stehen, ob sie in dieser Form aufrechterhalten werden können oder ob Konzepte vielleicht einen anderen Namen erhalten sollen, der jeweils zutreffender erscheint.

Des Weiteren weisen solche ersten theoretischen Notizen auch eine Richtung für den Prozess der Datenauswahl auf und für Bereiche, die in den folgenden Interviews untersucht und nachgefragt werden sollen (Theoretical Sampling (5)).

Ausgehend von dem theoretischen Memo des oben aufgeführten Beispiels lässt sich als Ergebnis für diese Interviewpassage das zentrale Konzept „Hilflosigkeit“ im erzieherischen Handeln der Mutter herausarbeiten. Die komparative Analyse weiterer Fälle aus dem Bereich der Elterninterviews zeigt, dass sich weitere Konzepte unter „Hilflosigkeit“ einordnen lassen, da sie sich auf ein ähnliches Phänomen beziehen. Diese Klassifikation führt schließlich zu einer Anhebung des Abstraktionsniveaus, wodurch „Hilflosigkeit“ auf einer höheren Ordnung, der Kategorie angesiedelt werden kann, die sich als grundlegender Baustein identifizieren lässt. Hierunter können nun verschiedene Konzepte mit ähnlichem Bezugspunkt zusammengefasst werden.

Die Analysetätigkeit ist auch an dieser Stelle als Prozess zu verstehen, wobei diese Arbeit immer wieder durch das Festhalten theoretischer Notizen („Memos“) unterbrochen wird. Das Verfassen von Memos kann, wie es weiter oben in Textform dargestellt wurde, aber auch in Form von Diagrammen als graphische Darstellungen von Beziehungen zwischen Konzepten, Schemata oder anderen Notizen verfasst werden (7.2.1). Dabei variieren Inhalt und Länge der theoretischen Notizen ebenso wie der Abstraktionsgrad je nach Forschungsphase steigt: Beim axialen und selektiven Kodieren ist dieser sehr viel höher als beim offenen Kodieren, das nur erste theoretische, dennoch bereits sensibilisierende Überlegungen und „Auffälligkeiten“ des Datenmaterials widerspiegelt. Mit fortschreitender Analyse werden Memos und Diagramme komplexer: Sie gewinnen an Dichte, Klarheit und Präzision. Innerhalb dieses Prozesses wächst schließlich eine Datenbasis an, die in engstem Bezug zur sozialen Realität die Entwicklung der Theorie vorantreibt.

Mit dem Erstellen von theoretischen Notizen gelingt es der Forscherin bzw. dem Forscher, eine „analytische Distanz“ (Strauss/ Corbin 1996, 170) zum Untersuchungsmaterial einzunehmen. Somit kann ein abstraktes Denken weg von den Daten erreicht werden, um dann wieder zu ihnen zurückzukehren und den Realitätsbezug zum Datenmaterial herzustellen. Die innerhalb sämtlicher Kodierverfahren angefertigten Memos als schriftliche Analyseprotokolle sind somit für das Anfertigen eines sorgfältigen und glaubwürdigen Forschungsberichtes ebenso unverzichtbar wie für das Ausarbeiten der Theorie (6).

Das weiter oben herausgestellte Konzept der „Hilflosigkeit“ im Erziehungshandeln kann nun durch Zuordnung von prägnanten Attributen einer analytischen Verfeinerung unterzogen werden. Eigenschaften stellen dabei die Charakteristika der Kategorie dar, Dimensionen kennzeichnen diese Eigenschaften im Besonderen.

Abb. VII.2 Bezug zur Code-Notiz „Integration des Schulalltags in den Familienalltag“

„Ich steck da immer in so ’nem Konflikt drin(.)soll ich mich da mehr einklinken oder nicht?“

Die neben „Hilflosigkeit“ entwickelten Kategorien dieses Interviews, wie sie oben aufgeführt sind (u. a. Belastung, Verantwortung, Unterstützung etc.) dienen schließlich als weitere Grundlage für das theoretische Sampling und den Fokus, der bei der nächsten Datenerhebung beachtet werden sollte.

Innerhalb dieser Arbeit gestaltete sich das theoretische Sampling zusätzlich dadurch, dass die gefundenen Kategorien zusätzlich auch den „Beobachtungsort“, d. h. typische familiäre Konstitutionen bestimmte, etwa Familien mit mehreren Kindern, allein Erziehende, beruflich Selbstständige usw.

„Hilflosigkeit“ im erzieherischen Handeln wird zunächst als zusammenfassende Bezeichnung ähnlichen Ereignissen und Vorfällen übergeordnet. An einigen Beispielen verschiedener Elternaussagen, unter denen Hilflosigkeit ebenfalls festgestellt werden kann, lässt sich zeigen, was dieses Phänomen und seine jeweils differierenden Dimensionalisierungen verdeutlicht. Gleichzeitig soll bei dieser Darstellung das Verfassen der entsprechenden Kode-Notizen zu dem Phänomen in Form von Memos erfolgen, wie es im gesamten Prozess des Kodierens der Fall ist (7). Memos variieren in ihrer qualitativen und quantitativen Ausprägung je nach Forschungsphase, Absicht und Art des Kodierens sowie nach dem Stil der Forscherin oder des Forschers.

An der frühen Stelle des offenen Kodierens wurde für diese Arbeit für eine erste Orientierung hinsichtlich der entwickelten Kategorien in Form von theoretischen Notizen (8) erreicht. Nachdem –das soll hier nicht aufgelistet werden– das Phänomen „Hilflosigkeit“ im erzieherischen Handeln, was sich speziell aus der schulischen Situation ergibt, zunächst in jedem Einzelfall hinterfragt und auf Eigenschaften und Dimensionen untersucht wurde, erfolgte der Vergleich für die Aussagen mehrerer Elternteile, um nach weiteren Eigenschaften und Ausprägungen von „Hilflosigkeit“ zu ermitteln.

Die erstellten Memos können zum Zeitpunkt des offenen Kodierens lediglich als erste theoretische Notizen gelten, die sich im fortschreitenden Forschungs- und Analyseprozess weiterentwickeln und konzeptuell an Komplexität gewinnen. Dennoch sind sie für die Forscherin bzw. den Forscher bereits in dieser Phase ein unerlässliches Mittel, das abstrakte Denken über die Daten zu fixieren und einen gewisse analytische Distanz zum Datenmaterial einzunehmen, um daraufhin zu diesem zurückzukehren.

Weiterhin ist es durchaus möglich, dass den in diesem Arbeitsabschnitt herausgefundenen Phänomenen im Laufe der weiteren Beschäftigung mit den Daten eher die Bedeutung einer Bedingung oder eines Kontextes zukommt. Auch zu dieser Differenzierung können die angefertigten Memos erheblich beitragen.

Das Phänomen „Hilflosigkeit im erzieherischen Handeln“ durch den Einfluss des schulischen Lebensalltags:

„Für mich jedenfalls ist das heute doch schon ein bisschen schwieriger, dem Kind dann Unterstützung und Hilfe zu geben […]ich habe Gott sei Dank einen Bekannten, der hat ein Wirtschaftsstudium gemacht. Und zu dem habe ich gesagt, komm hier rüber und mach mit der S. Mathe. Ich krieg die Krise, ich kann ihr nicht helfen. Hinz und Kunz habe ich mobilisiert. Ja, und wegen Englisch dann, da hatte sie auch ihre Probleme mit der Frau – ich weiß nicht wie die heißt – in Englisch kann ich ihr nicht großartig helfen[…]. Ich habe im Osten damals kein Englisch gelernt, da stehe ich jetzt voll auf dem Schlauch. Ich kann die Vokabeln abfragen, aber wenn es darum geht Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch, ich kann es ja dann schon mal gar nicht lesen, dann lacht sie sich kaputt.“

Memo: Wenn in diesem Interview Hilflosigkeit als Phänomen hervortritt, so handelt es sich um eine Form, die sich ausschließlich auf die Unmöglichkeit der schul-fachlichen Hilfestellung zu Hause bezieht. Diese Schulfachlichkeit stellt eine spezifische Eigenschaft dar. Die Hilflosigkeit der Mutter ist dann besonders groß, wenn es um Fächer geht, in denen sie aus bestimmten Gründen nicht ausreichend gebildet ist. Wenn die Möglichkeit besteht, fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen, so wird dies getan, was zur Erleichterung führt („Gott sei Dank“).

„Teilweise fühle ich mich da schon ziemlich hilflos und machtlos gegenüber den schulischen Einflüssen, die da von außen auf die Kinder eintreffen. Wenn der J. dann so erzählt mit dem Rauchen und so. Ich meine, wenn er damit anfängt, dann ist es so, dann kann ich es nicht ändern. Also wir rauchen zu Hause nicht und von daher denke ich oder hoffe, dass er es lässt[…]aber wenn es dann Drogen werden oder, also dann hoffe ich nicht, dass er da rein gerät. Ja und ich meine, das fängt ja oft in der Schule an[…]ich denke, wenn sie es wirklich wollen, dann erzählen sie es zu Hause nicht[…]solche Sachen kommen dann zu Hause nicht mehr an[…]da hat man dann als Eltern keinen Einfluss mehr drauf.“

Memo: Hilflosigkeit wird in diesem Fall ausgelöst durch die Angst, dass der elterliche Einfluss durch schulinternes Geschehen (das Verhalten und Handeln der MitschülerInnen) verloren gehen könnte und der Sohn dem Einwirken der Gleichaltrigen ausgesetzt ist, die in der Schule mit ihm zusammen sind. Unter der Bedingung, dass die Eltern unaufgeklärt über bestimmte Vorfälle bleiben (z. B. Drogenkonsum), verstärkt sich das hilflose Gefühl. Im Gegenzug dazu verringert es sich, wenn davon ausgegangen werden kann, dass der Sohn die Elternhausstrukturen („Wir rauchen zu Hause nicht“) übernimmt.

„Wir haben den Vorteil, dass meine Frau wie auch ich, dass wir beide gut ausgebildet sind. Wir sind in der Lage, uns zeitlich mit den Kindern zu beschäftigen, und wir sind auch in der Lage, die Aufgabenstellung der Schule umzusetzen. Das heißt, eigentlich ist das für uns eine runde Situation, die nicht viele haben zu Hause.“

Memo: Beim Analysieren dieses Datenausschnittes fällt auf, dass die defizitären schulischen Angelegenheiten, die von dem Schüler mit nach Hause gebracht werden, nicht wie in den anderen Fällen zu einem hilflosen Verhalten führen, sondern im Gegensatz dazu eigene Gegebenheiten aktiviert werden. Die Bedingung „gute Voraussetzungen im Elternhaus durch motivierte und fähige Eltern“ führt also zu einer Beseitigung der Hilflosigkeit: Je mehr die Eltern selbst dazu beitragen können, zu Hause die Lücken schulischer Gegebenheiten zu füllen, desto weniger kommt das Gefühl der Hilflosigkeit zu tragen.

Für die Vielzahl der verschiedenartigen Memos, die man während des offenen Kodierens schreiben kann, gibt es praktisch keine Grenzen. Die oben aufgeführten und zunächst sehr einfachen theoretischen Notizen erleichterten im Verlauf der Arbeit die Orientierung der zunächst konfus erscheinenden Datenmasse. Hierdurch können Gedanken für ein weiteres Phänomen offen werden, für neue Kategorien, ihre Eigenschaften, ihre dimensionalen Abstufungen usw.

Der nachfolgende Prozess des axialen Kodierens verläuft ebenfalls unter der Erstellung von Memos, die nun eine weitere Ordnung und eine Zusammenfügen der analysierten Kategorien ermöglichen, so dass schließlich eine Integration sämtlicher Kategorien erreicht werden kann.

7.1.3 Das Paradigmatische Modell im Prozess des axialen Kodierens

Das Vorgehen des axialen Kodierens wurde bereits in Kapitel VI kurz erwähnt (6.7.2). Zielsetzung des axialen Kodierens ist es, „hypothetische Beziehungen zwischen einer Kategorie und ihren Subkategorien gemäß dem Paradigma anzunehmen und zu verifizieren“ (Strauss/ Corbin 1996, 182). Weiterhin werden bei diesem Vorgang die Eigenschaften von Phänomenen auf ihre Variationen untersucht (den jeweiligen Dimensionen).

Im anschließenden Verlauf des axialen Kodierens wird die Kategorie „Hilflosigkeit“ im erzieherischen Handeln mit weiteren wesentlichen und kennzeichnenden Kategorien auf neue Art zusammengesetzt und verbunden. Am Ende soll eine Interpretation der Daten erzielt werden, die über das bisherige Klassifizieren hinausgeht. Erreicht wird dies, indem Bedingungen des Phänomens herausgestellt, der Handlungskontext des Handelns der Individuen ermittelt sowie intervenierende Bedingungen und daraus folgende Handlungen und Konsequenzen herausgearbeitet werden. Diese Arbeit mit den Daten kann zur Erkenntnis führen, dass ein Vorfall, der ursprünglich als Kategorie bezeichnete wurde, sich als Bedingung, Konsequenz usw. eines abstrakteren Phänomens erweist. So hat es sich schließlich auch mit dem hier vorgestellten Phänomen der Hilflosigkeit ereignet, das sich im weiteren Analyseprozess als eine von mehreren ursächlichen Bedingungen für die umfassende Kernkategorie einordnen ließ.

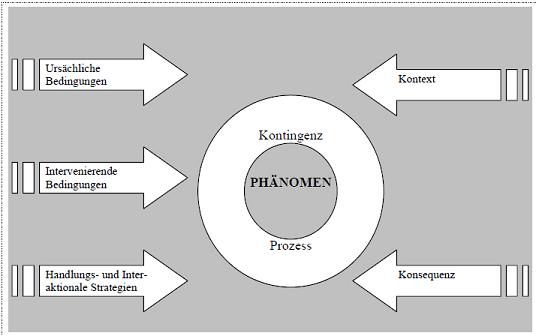

Der hier vorgestellte Untersuchungsabschnitt lässt sich in ein paradigmatisches Modell einordnen, das vereinfacht dargestellt so aussieht(9):

Abb. VII. 2 Kodierparadigma für sozialwissenschaftliche Fragestellungen im Stil der Grounded Theory

Die weitere Bearbeitung und Analyse des Datenmaterials innerhalb des axialen Kodierens dient der Verknüpfung der entwickelten Subkategorien mit einer übergeordneten Kategorie. Hierzu wird ein Satz von Relationen aufgestellt (s. o.), der sich auf ein herausragendes Phänomen und dessen ursächliche Bedingungen, den Kontext sowie intervenierende Bedingungen, Handlungs- und interaktionale Strategien und schließlich Konsequenzen bezieht (10). Mit dieser Vorgehensweise werden die im offenen Kodieren aufgebrochenen Daten auf eine neue Art wieder zusammengefügt und dadurch eine von möglicherweise mehreren verschiedenen Hauptkategorien entwickelt.

Die Zielsetzung dieses Arbeitsschrittes besteht darin, hypothetische Beziehungen zwischen einer Kategorie und ihren Subkategorien gemäß dem Paradigma anzunehmen und zu verifizieren sowie nach Variationen in den Eigenschaften der Kategorien zu suchen.

Um die (zunächst) hypothetischen Beziehungen der Subkategorien und der dazugehörigen Hauptkategorie zu entwickeln und schließlich zu einer Verifizierung zu gelangen, ist es notwendig und hilfreich, theoretische Notizen in Form von Diagrammen (7.1.3) anzufertigen. Diese dienen als Erweiterung der im Prozess des offenen Kodierens erstellten Memos durch das Verknüpfen und Entwickeln von Kategorien mit Hilfe eines paradigmatischen Modells. So können interkategorialen Beziehungen leicht herausgefunden und eine Systematik bezüglich der komplexen Beziehungsstruktur zwischen den Daten erreicht werden. Dies sichert eine Theorie, die sich durch Dichte und Präzision auszeichnet.

Das axiale Kodieren gestaltet sich sehr komplex, da die analytischen Schritte durchweg simultan ablaufen. Im Wesentlichen ist man mit vier verschiedenen „Aufgaben“ beschäftigt, die den grundlegenden analytischen Verfahren „Stellen von Fragen“ und „Ziehen von Vergleichen“ (11) untergeordnet sind:

1) Subkategorien werden zu einer Kategorie hypothetisch in Beziehung gesetzt. Die Beziehungen zwischen Subkategorie und Phänomen können aus dem zuvor durchgeführten theoretischen Kodieren entwickelt werden.

2) Hypothesen werden anhand der vorliegenden Daten verifiziert, d. h. man arbeitet in einem zirkulären Prozess und kehrt dadurch immer wieder zu den Daten zurück, sucht dort nach Hinweisen und Ereignissen, die die gestellten Fragen bestätigen oder widerlegen.

3) Es werden weitere Eigenschaften und deren dimensionalen Einordnung der entwickelten Kategorien und Subkategorien ermittelt.

4) Es wird nach Variationen von Phänomenen gesucht durch den Vergleich von Kategorien und Subkategorien, die verschiedene Muster aufweisen. Solche Hinweise auf Unterschiede innerhalb der Untersuchung sind ein wichtiger Bestandteil, um die später entwickelte Theorie zu festigen (12).

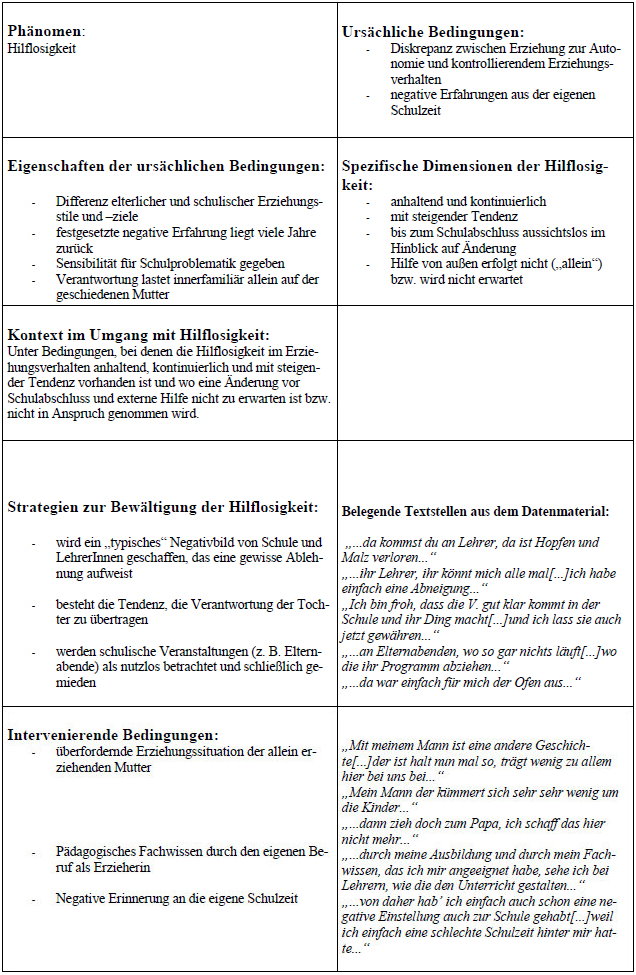

Das schriftliche Festhalten eines paradigmatischen Modells kann in einem ersten Schritt sehr übersichtlich schematisch dargestellt werden. So lassen sich die jeweiligen Analyseergebnisse vorerst durch einen Satz von Beziehungen systematisch abbilden. Dies soll nun für den oben dargestellten Interviewausschnitt exemplifiziert werden.

7.1.4 Der Einsatz von Diagrammen

Neben den unterschiedlichen theoretischen Notizen, die bereits im Verlauf des offenen Kodierens entstehen, werden auch während des axialen Kodierens weiterhin Memos über das untersuchte Phänomen verfasst. Dieser Prozess verläuft jedoch spezifischer, indem eingehende Fragen an das Phänomen gestellt werden.

Die zuvor angefertigte erste Notiz zu dem Phänomen Hilflosigkeit im erzieherischen Handeln wird hierbei nicht dargestellt. Bei dieser Art des frühen Dokumentierens wird der Interviewausschnitt auf die oben genannten Bedingungen und Konsequenzen befragt, die zum Auftauchen des Phänomens führen und dies (ähnlich wie beim offenen Kodieren) in theoretischer Notizform festgehalten.

In einem Diagramm lassen sich die Analyseresultate nun zusammenfassend sehr übersichtlich abbilden:

Abb. VII.3 Paradigmatisches Modell zum Phänomen „Hilflosigkeit“ im elterlichen Erziehungsverhalten

Die oben als geordneter Ablauf dargestellte Sequenz von Phänomen, ihrer ursächlichen, kontextualen und intervenierenden Bedingungen und deren Konsequenzen ist so selbstverständlich in der sozialen Realität nicht anzutreffen. Es handelt sich stets um Prozesse, wobei die Konsequenzen von Handlungen immer auch von den Bedingungen eingeholt werden. So können Veränderungen von Bedingungen zu einer entsprechenden Reaktion führen, was wiederum zur Änderung der Konsequenz führt.

Des Weiteren kann die Einordnung eines Phänomens als Bedingung, Konsequenz o. ä. als unrichtig erkannt werden, wie in oben aufgeführtem Beispiel: Im weiteren Verlauf der Untersuchung (siehe das Verfahren des selektiven Kodierens im Anschluss im Abschnitt 7.3) wurde die Kategorie „Hilflosigkeit“ durch das systematische In-Beziehung-Setzen mit der Kernkategorie als Bedingung angesehen, die unter den weiter gefassten Begriff der „Angst“ im Umgang mit schulischen Alltag subsumiert werden kann. Die „Hilflosigkeit“ der Eltern im Umgang mit dem Schulalltag führt dazu, dass Handlungsstrategien entwickelt werden, die diese Hilflosigkeit zumindest vorübergehend zu kompensieren versuchen.

Nachfolgend soll nun eine erste Darstellung der Auswertungsergebnisse von Elterninterviews gegeben werden. Hierzu wird auf weitere wesentliche Kategorien eingegangen, die als zentrale analytische Konzepte angesehen werden können, der Erschließung der Theorie dienen und die dem eigentlichen Untersuchungsphänomen der familiären Inklusion der schulbezogenen Kommunikation aus der Perspektive der Eltern Konturen verleihen sollen.

Die vorgestellten Kategorien sind im Verlauf der Analyse in Bezug auf ihre Subkategorien entstanden, so dass es sich bei der Darstellung –wie dies für die gesamte Präsentation der einzelnen Arbeitsschritte gilt– um ein Resultat eines umfangreichen Arbeitsprozesses handelt.

7.2 Zentrale Aspekte um die Auseinandersetzung mit dem Schulalltag in der Familie aus Sicht von Eltern und SchülerInnen

Individuen und Gruppen –in dieser Arbeit Eltern und SchülerInnen, die gemeinsam als Familie auftreten– interagieren und handeln immer im Zusammenhang bestimmter Ereignisse und Situationen. Die Handlung umfasst den zweckgerichteten und zielorientierten Umgang mit einem Ereignis bzw. Phänomen, seine Bewältigung oder die Reaktion hierauf, wobei das Phänomen unter spezifischen Bedingungen auftritt und einen bestimmten Kontext um sich herum vereint. Die interaktionale Komponente bezieht sich dabei auf das Selbst des Handelnden und auf weitere Interaktionen. Handlung und Interaktion orientieren sich an unterschiedlichen Bedingungen und rufen unterschiedliche Konsequenzen hervor, wodurch sie in einem prozesshaften Verlauf auftreten: Ändern sich die kausalen, kontextualen oder intervenierenden Bedingungen eines Phänomens (7.1.3), so ändern sich auch Handlung und Interaktion mit dem Ergebnis einer neuen Konsequenz.

Um beim oben genannten Beispiel zu bleiben, könnte eine der intervenierenden Bedingungen dadurch zumindest gemildert werden, indem ein neuer Lebenspartner der allein erziehenden Mutter einen Teil ihrer Hilflosigkeit auffängt. Diese Veränderung könnte zur Konsequenz eine erleichternde Erziehungssituation der Mutter bedeuten, wodurch sie ihre Hilflosigkeit durch die Hilfe des neuen Partners reduzieren kann. Andererseits kann hierdurch eine neue kontextuale Bedingung entstehen, die dann wiederum den handelnden Umgang mit dem Phänomen verändern kann. Somit erfolgt die Handlung bzw. Interaktion immer in Beziehung zu ihren Bedingungen und Konsequenzen und wird auf einen solchen prozessualen Verlauf auch untersucht.

An dieser Stelle der Datenanalyse, dem axialen Kodieren, können solche Muster von dimensionalen Ausprägungen in den Ereignissen und Vorfällen, die zu einem bestimmten Phänomen gehören, festgestellt werden. Es lassen sich bereits jetzt zweckgerichtete und untereinander verbundene Handlungs- und Interaktionsabfolgen bezüglich der verschiedenen Phänomene herausarbeiten, die eine (vorläufige) Erklärung elterlichen Handelns im Umgang mit dem Schulalltag liefern.

So konnten innerhalb der Elterninterviews Unterschiede im Umgang mit der Verarbeitung des Schulalltags in der Familie festgestellt werden, die sich je nach Stärke der Belastung durch die Schule, durch die Anzahl weiterer Schulkinder in der Familie usw. ergaben. Es konnten Differenzen in den Ursachen für sowie in der Art des Umgangs und der Kompensation dieser Belastung festgestellt werden. Eigenschaften von Bedingungen, Strategien und Konsequenzen, die sich auf ein Phänomen beziehen, zeigen während der Arbeit mit den Daten interagierende Zusammenhänge von Ereignissen. So wurde bei den Aussagen der Elternteile deutlich, dass die Belastung durch den schulischen Alltag in sehr unterschiedlicher Weise zum Vorschein kommt und Konsequenzen, die den Beteiligten als solche gar nicht bewusst sind, frühzeitig oder bereits seit einigen Jahren erfolgen, wodurch diese Konsequenzen dann wieder zur Bedingung für den weiteren Umgang mit der Situation werden können usw.

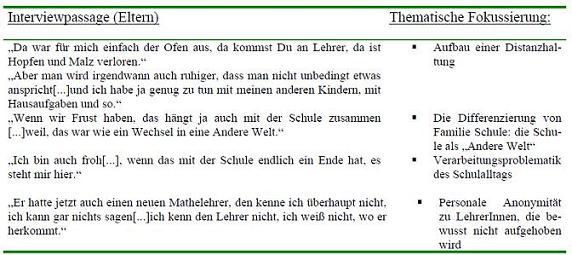

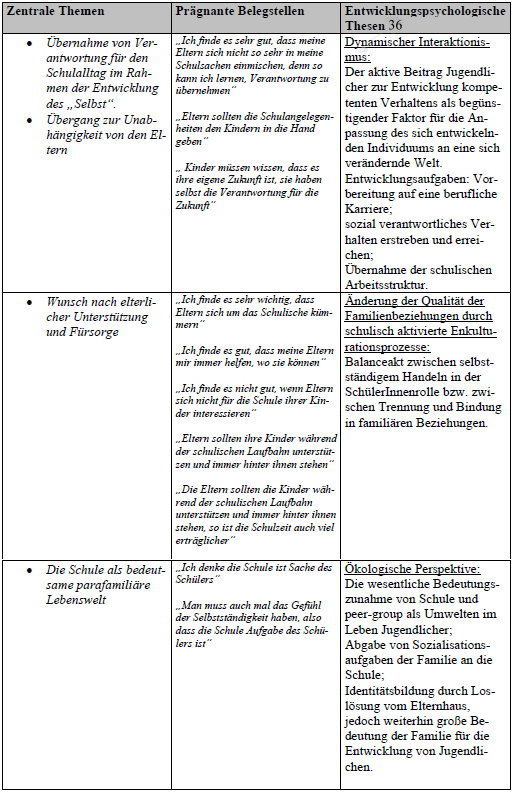

Der nachfolgende Überblick der Analyseergebnisse, der zentrale Themen beinhaltet, die auf eine von Seiten der Eltern erlebte Trennung der Lebenswelten von Familie und Schule hindeuten, orientiert sich sprachlich und inhaltlich sehr eng am Datenmaterial und soll den Leser bzw. die Leserin sukzessive an die Ergebnisse des Untersuchungsfeldes Elternhaus heranführen, um die hohe Komplexität der hier vorherrschenden sozialen Zusammenhänge zu verstehen. Die analytischen Konzepte, die hierbei entwickelt werden, lassen eine erste Gestalt des Hauptuntersuchungsphänomens der Frage einer Teilhabe familiärer an schulbezogener Kommunikation aus der Perspektive von Eltern und SchülerInnen als Beobachter zustande kommen. Die hier angeführten Themen umfassen insgesamt solche, die innerhalb des Theoretical Samplings von den ausgewählten Fällen der Elterninterviews und Aufsätzen der SchülerInnen entstanden und jeweils kodiert und interpretiert wurden. Diese aus dem offenen Kodieren gewonnen Indikatoren können nun auf die Themenbereiche global strukturierend dargestellt werden und – nachdem sie auf ihre Handlungsstrategien und interaktionalen Zusammenhänge untersucht wurden – als vorläufige Analyse in den weiteren Prozess einfließen. Um eine Unterstützung der Indikatoren zu erreichen, können bereits vorhandene Forschungsberichte, veröffentliche Artikel o. ä. zu einem ähnlichen Untersuchungsbereich auf die selbst analysierten Phänomene bezogen werden. Dabei ist jedoch die Vorsicht geboten, sich nicht vorbehaltlos auf die Interpretationen solcher Forschungsergebnisse zu stützen. Die Analyse muss letztlich immer am eigenen Datenmaterial verifiziert werden können.

Der nachfolgenden Interpretation, die an dieser Stelle bereits einen strukturierenden Charakter aufweist, fehlt es selbstverständlich noch an umfassender Tiefe, die im später ansetzenden Prozess des selektiven Kodierens gelingt.

7.2.1 Sorgen und Ängste, die durch die „Andere Welt“ bei Eltern hervorgerufen werden

Der erste zentrale Aspekt, der ersichtlich wird, wenn Eltern über den Schulalltag sprechen, entspricht im weitesten Sinne Ängsten, die in ihrer Art und Ausprägung sehr unterschiedlich sind, sich aber überwiegend in der Einschätzung der Folgen schulischer Anforderungen und schulisch-organisatorischer Gegebenheiten widerspiegeln. Damit umfasst der gewählte Ausdruck Sorgen eine Reihe von Aussagen, die sich auf die authentische Wahrnehmung des schulischen Alltags aus der Sicht der Eltern beziehen, z. B. die Anforderungen, die gerade kurz vor Erreichen des ersten Sekundarabschlusses erfüllt sein müssen, um Jugendlichen eine weitere Perspektive zu bieten, weiterhin die Tatsache, dass Schule in ihrer Selektionsfunktion zur Ungleichheit von Bildungschancen führt und schließlich die zunehmende Distanzierung der Jugendlichen von der bis dahin zentralen Erziehungsinstanz Elternhaus, welche nun zunehmend abgelöst oder sogar ersetzt wird durch außerfamiliäre Systeme.

Diese Aussagen beschreiben grundlegend die offensichtliche Erkenntnis der Eltern hinsichtlich einer Trennung von Elternhaus und Schule, die jedoch nicht als völlige Abspaltung des einen von dem anderen System angesehen werden kann, sondern trotz oder gerade wegen der Differenzen auf eine gegenseitige Einflussnahme (zunächst die der Schule auf das Elternhaus) hinweist.

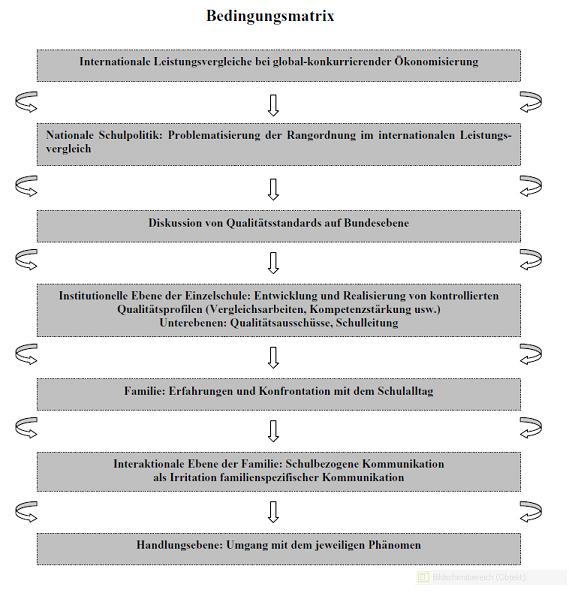

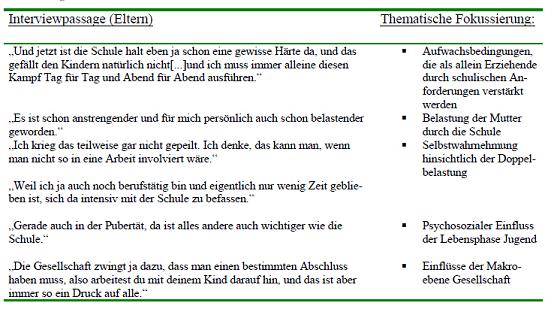

Die Frage, wie Sorgen und Ängste in der Familie durch die tägliche Konfrontation mit dem Schulleben entstehen, soll nun einer Mehrebenenanalyse unterzogen werden, um den Verlauf dieses Ereignisses auf Grund seiner weitreichenden Bedingungsfaktoren zu verfolgen. Bedingungen ergeben sich dabei nicht nur im unmittelbaren Umfeld, also der Familie oder der Schule, sondern zeigen eine weitreichende Genese, die von politischen, gesellschaftlichen sowie organisatorischen Umständen abhängt und ihre eigentliche Auswirkung schließlich in der zuvor beschriebenen Handlungs- und Interaktionsfolge des einzelnen Individuums oder einer Gruppe zeigt.

Die Analyse beginnt mit der Betrachtung der gesellschaftlichen Makroebene, die im Sinne einer hochmodernen Leistungsgesellschaft die Vorgaben macht, die schließlich auch schulpolitische Debatten in Gang setzt. Wie bereits im einführenden Kapitel dieser Arbeit dargestellt, sind es international ausgerichtete Leistungsvergleiche von SchülerInnen, die auf nationaler Ebene zur Umstrukturierung von Lehr- und Lernmethoden führen und eine Verschärfung des schulisch ausgerichteten Leistungsgedankens herbeiführen. Am Ende dieses konkurrierenden Leistungsstrebens steht unter dem Einfluss der globalen Ökonomie die wesentliche Frage der sozialen Platzierung, die in Deutschland wie in anderen modernen Gesellschaften letztendlich durch den entsprechenden Beruf bzw. Arbeitsplatz definiert wird. Dieser Einfluss erscheint zunächst als weit entfernt von dem familiär entstehenden Phänomen der Angst, bietet für diese aber eine wesentliche Determinante für den Umgang mit dem Schulleben innerhalb der Familie.

Die internationalen „Vorgaben“ führen auf schulisch-organisatorischer Ebene zum Versuch der Verwirklichung optimaler Lehr- und Lernstrategien, um dem gesellschaftlichen Anspruch gerecht zu werden. So gibt es seit einigen Jahren von Schulen durchgeführte Programme, die zu einer Qualitätsverbesserung und Qualitätssteigerung führen sollen und nach dem Bekanntwerden der Ergebnisse von PISA spezifisch auf die dort dargestellten Defizite ausgerichtet sind. Wenn sich die Einzelschule mit solchen Qualitätsprogrammen (13) zum Erreichen von international angemessenen Standards befasst, so handelt es sich hierbei um eine Schulentwicklung, die darauf abzielt, zumindest theoretisch den Schulerfolg von SchülerInnen zu verbessern und erzieherische Wirkungen der Schule zu stärken. Da der Qualitätsbegriff (14) für Schulen in Deutschland noch überwiegend durch gute Leistungen einer möglichst hohen SchülerInnenzahl definiert wird und somit sehr einschränkend auf einen ganzheitlichen Bildungsbegriff wirkt, gehen Inhalte wie soziales Lernen, Kreativität, Originalität, Zusammenhängendes Lernen usw. ebenso verloren wie die individuelle Hilfe auch für leistungsschwächere SchülerInnen, die in anderen Ländern, z. B. im anglo-amerikanischen Raum als selbstverständlich für gute Schulqualität gelten.

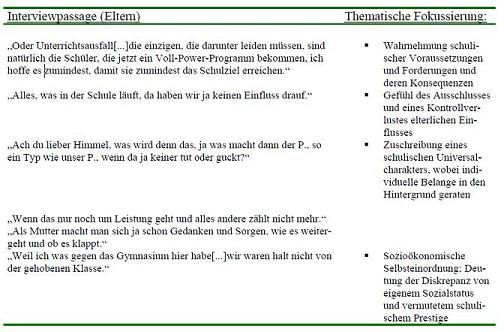

Eltern stellen bezüglich ihrer Vorstellung von Schulqualität fest: „Unterrichtsausfall[…]die einzigen, die darunter leiden müssen, sind natürlich die Schüler“, ein schulorganisatorisches Defizit, das auf Grund der politischen Debatten für die der Schule übergeordneten Instanzen (Ministerien, Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion) bzw. die Schule selbst einen Sekundärcharakter erhält. Dieser Mangel an Qualität aus Sicht der Eltern wird deswegen als beängstigend empfunden, da sie hierin die Gefahr einer Benachteiligung und Überforderung ihrer Kinder sehen, „die jetzt ein Voll-Power-Programm bekommen,[…], damit sie zumindest das Schulziel erreichen.“ Und weil Eltern ihre Funktion innerhalb des Schulalltags klar in eine eher ohnmächtige Position einordnen, wie das folgende Beispiel zeigt:

„Alles, was in der Schule läuft, da haben wir ja keinen Einfluss drauf, das heißt also, wenn die Kinder morgens in die Schule kommen und sitzen vor einem Lehrer, dann hat über die nächsten fünf Schulstunden oder sechs Schulstunden zumindest mal der Lehrer die Amtshoheit, würde ich mal sagen, das heißt, wenn die Kinder dort tun und machen können, was sie wollen, und auch keine oder wenig Grenzen gezeigt bekommen, dann sind natürlich die Einflussmöglichkeiten der Eltern sehr begrenzt“,

entsteht das unbefriedigende Gefühl eines vom Schulleben ausgeschlossenen Familienlebens durch den von außen organisierten Schulalltag.

Konkretisiert werden Sorgen, die der schulische Alltag mit sich bringt, durch das Gefühl, allein mit den An- und Überforderungen zu sein. Das Phänomen „allein“ hat sich innerhalb der Elterninterviews vielfältig dargestellt. So empfinden Eltern, die durch die Übernahme einer partizipierenden und organisierenden Funktion (z. B. als ElternsprecherIn) den Kontakt zu anderen Eltern gesucht haben, das Gefühl des Alleinseins als Enttäuschung, wenn andere Eltern weniger engagiert sind – „Da war also das Interesse nicht mehr so groß und[…]dann verliert man ja irgendwie dann auch die Lust“ – und mehr das Gelingen des Schulverlaufes ihres eigenen Kindes in den Vordergrund stellen – „Das sind so Eltern. Jeder ist nur noch mit sich selbst beschäftigt und das finde ich so schlimm[…]es kümmert sich keiner mehr um den anderen“.

Alleinerziehende vermissen innerhalb der Familie einen Partner, mit dem sie den Ängsten im Umgang mit der Schule gemeinsam begegnen können: „und dadurch, dass ich alleine bin, bin ich ganz schön gefrustet stellenweise, weil ich immer alleine diesen Kampf Tag für Tag, Abend für Abend ausführen muss“.

Ganz deutlich wird in der Familie der Umgang reflektiert, den LehrerInnen als Erziehungsberechtigte mit den eigenen Kindern pflegen. Was zu Hause selbstverständlich in die Betreuung des eigenen Kindes einfließt, wird in der Schule vermisst – „Ach du lieber Himmel, was wird denn das, ja was macht dann der P., so ein Typ wie unser P., wenn da ja keiner tut oder guckt?“, und lässt Bedenken bezüglich einer ausreichenden „Versorgung“ des Kindes in der Institution Schule aufkommen. So entsteht ein Gefühl von „hier“ und „dort“, wobei die Familie das „Hier“ ist, wo die Betreuung des eigenen Kindes individuell orientiert verläuft – „Wenn man mit dem ein bisschen was macht, schreibt der sofort drei Noten besser“ – während die Schule als „Dort“ angesehen wird, wo der Einzelne seiner besonderen Ansprüche entbehren muss und durch die Familie dieses Defizit ausgeglichen werden muss: „[…]ja was macht dann der P., so ein Typ wie unser P., wenn da ja keiner tut oder guckt, dann muss ich das wohl machen“.

Eine weitere Distanzierung von der Welt der Schule zeigt sich in Bedenken, dem schulischen Prestige nicht entsprechen zu können. Obwohl die Leistungen und die Bereitschaft von Jugendlichen selbst vielleicht gegeben sind, übernehmen Eltern letztendlich die Zuordnung zu familienangemessenen Verhältnissen, weil sie sich dort eher zugehörig fühlen: „Wir waren halt nicht von der gehobenen Klasse“. Eltern nehmen dadurch selbst eine soziale Einordnung vor, die dann je nach Entsprechen oder Nicht-Entsprechen Auswirkungen auf die Wahl der weiterführenden Schule hat. Auch die Vorerfahrung von anderen Kindern der Familie trägt entscheidend dazu bei, welche Schulart gewählt wird. – „Die Große aus der Ehe vor der S. hatte damals auch den Wunsch auf das Gymnasium zu gehen, hat das dann zwei Jahre gemacht und war aber von den Leistungen her so zurückgefallen, dass wir sie dann runterholen mussten[…]und da habe ich gesagt, das gibt nichts mit der S., sie soll Realschule machen und wenn sie dann halt den Wunsch hat, dass sie weitermachen will, dann kann sie den Abschluss über das Abitur nach der Realschule immer noch machen“. Es scheint, als empfänden Eltern dadurch eine weniger beängstigende und für sie selbst sicherere Situation im Umgang mit Schule.

Die grundsätzliche Frage, warum Eltern den Schulalltag, der zu Hause an sie herangetragen wird, mit einem eher besorgten Gefühl verbinden, lässt sich nach dieser Analyse überwiegend auf den Aspekt der Auswirkungen und des Einflusses der Schule auf das Leben des eigenen Kindes erklären. Vorrangig handelt es sich dabei um das, was die Schule verlangt, um ein entsprechendes Zertifikat für die weitere soziale Platzierung in der Gesellschaft zu erhalten. Die Bedenken der Eltern weisen auf eine komplizierte Gestalt hinsichtlich ihrer Entstehung hin, da die Erwartungen an die Jugendlichen nicht allein in der Schule entstehen, sondern ebenso im Elternhaus geprägt werden: „Also, dass die einen ordentlichen Schulabschluss haben, das will man ja, das ist ja klar. Dass zumindest der Realschulabschluss mal da ist“. Die gesellschaftlichen Bedingungen, die letztlich beide Institutionen zum Leistungsstreben führen, wurden ja bereits erläutert.

Die elterlichen Ängste in der Begegnung mit dem Schulalltag spiegeln sicherlich auch eine gewisse Unsicherheit im Umgang mit dieser „anderen Welt“ wider. So wie die Gruppe der Gleichaltrigen, mit denen Jugendliche Umgang haben, von der Familie auf standesgemäßen Umgang (15) „geprüft“ wird, so konstruieren Eltern auch ein Bild von Schule, das hinsichtlich des Sozialprestiges möglichst dem der Familie entsprechen muss. Eltern fühlen sich offensichtlich dort sicherer, wo familienähnliche Verhältnisse zu erwarten sind und wo Differenzen zum eigenen sozialen Stand auszuscheiden scheinen.

Die initiierte Distanz von Elternhaus und Schule, die sich hier auftut, weist auf sehr ambivalente Ursachen hin. So verlangen Eltern einerseits nach der erzieherischen Unterstützung durch die Schule, um die geforderten gesellschaftlichen Erwartungen und Voraussetzungen zu erreichen, zweifeln an der ausreichenden Übernahme dieser schulischen Aufgabe – „Aber die Schule grundsätzlich hat für uns einen edukativen Charakter, ganz klar, der in meinen Augen viel zu wenig wahrgenommen wird[…]wo wir zu Hause das fortführen dürfen – müssen – sollen, was die Schule eben nicht macht“ – wollen aber andererseits keine großen Differenzen von schulischen Strukturen in ihre familienorientiertes Handeln aufnehmen, da dies befremdend und damit ebenso beängstigend wirkt. Wenn die Schule nicht im Sinne der Eltern handelt, so sind sie „enttäuscht“.

Die ambivalente Voraussetzung für das Entstehen von Angst im täglichen Umgang mit dem Schulalltag, die sich einmal durch die Eigenerwartung der Eltern hinsichtlich schulischen Handelns ergibt und auf dieser Ebene Defizite aufzuweisen scheint, zum anderen durch die Fremderwartung der Schule an Eltern und Jugendliche schafft die Basis einer kritischen Betrachtung von Schule seitens der Eltern stellt sich jedoch nicht im Sinne einer generell ablehnenden Haltung der Eltern gegenüber der Schule dar, sondern zeugt ebenso von einem verantwortungsbewussten (siehe hierzu ausführlich 7.2.2) Umgang mit dieser Lebenssituation. Ein vorsichtiger Umgang mit Gegebenheiten bedeutet zudem ja auch immer, dass etwas genau beobachtet und bewertet wird.

Ungeachtet dessen bleibt das Dilemma bestehen, dass Eltern eine Weltendifferenzierung in ihrem Familienleben besonders in der Zeit erleben, in der sich ihre jugendlichen Kinder mit den außerfamiliären Welten befassen.

Die einseitige Betrachtung der „Sorge“ von Eltern im Umgang mit dem Schulalltag, die eine abgrenzende Haltung gegenüber der Schule aufzeigt, kann aber auch eine umfassendere Bedeutung erhalten, wenn man einräumt, dass die kritische Betrachtung einer außerfamilialen Instanz, die unbestritten einen wesentlichen Einfluss auf Jugendliche und deren weiteren Lebensweg hat, nicht mehr als gerechtfertigt ist und als Kontrollinstrument schulischen Alltags gelten kann, der ansonsten ausschließlich seinen eigenen institutionellen Bedingungen verlaufen würde.

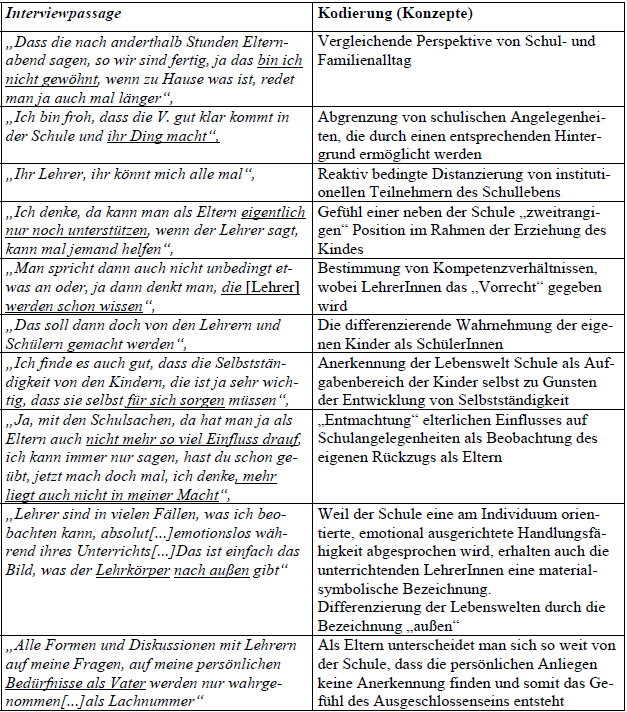

So lässt sich an dieser Stelle die Hypothese aufstellen, dass in der Familie der Schulalltag mit Sorge betrachtet wird, wenn Eltern bewusst wird, dass Schule Auswirkungen auf den weiteren Lebensverlauf ihrer Kinder hat und dadurch eine Unsicherheit in der innerfamiliären Handlung entsteht. Die Sorgen und Ängste von Eltern verstärken sich dann, wenn äußere Bedingungen, z. B. die Organisation des Unterrichtsablaufes in einer nicht ordnungsgemäßen Form verlaufen und der Familie direkt bewusst werden – „Das war also täglich, fast täglich, dass er dann früher heim kam, also wenigstens mal eine Stunde“ oder wenn Eltern das Gefühl haben, sie seien schulischen Einflüssen ohnmächtig ausgeliefert.

Diese Reflexionen sind zurückzuführen auf die Auseinandersetzung mit den Erwartungen aus der Umwelt, wobei die Familie schulische Handlungen auf eine seitens der Familie kritisch-hilflose Situation hin, die dazu führt, dass Sorgen und Ängste entstehen, die Eltern und ihre Kinder unter einen gewissen (Leistungs-)Druck setzen, damit die zuvor erwähnten gesellschaftlichen und schulischen Rahmenbedingungen erfüllt werden. Innerhalb der Familie führt dies zu einer übersteigerten Erwartung und Kontrolle, die bei Jugendlichen das Gefühl von Druck und Zwang auslöst: „Die meisten Eltern fragen so viel nach, weil sie sich Sorgen um ihre Kinder machen, denn wenn man in der Schule schlecht ist, einmal sitzen bleibt oder sogar die Schule wechseln muss, wie es dann später einmal weitergehen soll, welche Arbeit man bekommt. Bei mir war das auch so, dass meine Mutter mich unter Druck gesetzt hat und immer wieder nachgefragt hat. Ich hatte deswegen keine Lust mehr zu lernen. Und ich wurde immer schlechter in der Schule. Das hatte dann die Folge, dass meine Mutter sich noch mehr Sorgen gemacht hat und immer mehr und öfter gefragt hat[…]das ging mir alles total auf die Nerven“ und bei Eltern kontinuierlich die Frage des notwendigen und möglichen Einflusses auf die schulische Situation aufwirft.

Abb. VII.4 Bedingungen, die auf das Phänomen „Sorgen und Ängste im Umgang mit dem schulischen Alltag“ einwirken

Die Ambiguität im Handeln der Eltern, die hierdurch vorprogrammiert ist – „Man muss da immer ein bisschen nachhaken“ einerseits, und „Ich erwarte eigentlich von ihm, dass er selbstständig ist[…]da erwarte ich eigentlich schon selbstständiges Schaffen“, bezieht sich zunächst auf die Frage von Verantwortungsübernahme von Eltern versus Verantwortungsübertragung der Eltern auf ihre Kinder als SchülerInnen, während sich eine weitere Übertragung der Verantwortung auf Schule und LehrerInnen gerichtet ist „Also das finde ich bei weiterführenden Klassen also bei den höheren finde ich das sehr wichtig, dass die Lehrer ihnen zeigen, wo’s lang geht“.

Das Phänomen der Verantwortung, das nachfolgend einer näheren Betrachtung unterzogen wird, nimmt eine beachtlich große reflexive Kapazität im gesamten Verlauf des Schullebens sowohl bei Eltern als auch deren Kindern in Anspruch. So gibt es weder ein Elterninterview noch einen Aufsatz der SchülerInnen, die diesen Thema nicht ansprechen. In der Mehrzahl der analysierten Fälle kann sogar davon ausgegangen werden, dass es sich hierbei um das zentrale Thema handelt.

Das thematische Ergebnis, das sich an dieser Stelle hervorhebt, ist die auch im Einzelfall dauernd wechselnde Position bei der Frage, wie viel Verantwortung nötig ist und wer von den Beteiligten sie übernehmen soll. Eltern geraten hierdurch, anders als im Familienleben, wo die Frage der Erziehung zur Selbstständigkeit komplikationslos erscheint – „Ich habe meine Kinder von klein an erzogen, für ihren Kram verantwortlich zu sein“ – in einen „Gewissenskonflikt“.

7.2.2 Der Umgang mit Verantwortung

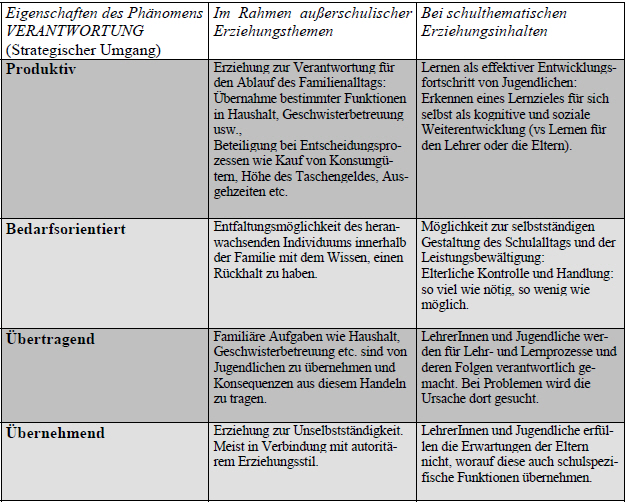

Wie zuvor bereits erwähnt, steht die Frage der Verantwortung im Mittelpunkt der schulischen Belange, die in das Familienleben eingreifen. Bei der Betrachtung der verschiedenen „Verantwortungstypen“, die sich aus den Elterninterviews herauskristallisieren lassen, kann nun die folgende einleitende Hypothese aufgestellt werden: Um den Umgang mit dem Schulleben innerhalb der Familie möglichst erfolgreich (16) zu bewältigen, werden von Eltern unterschiedliche Strategien angewendet, die sich in jedem Einzelfall an schulischen Vorerfahrungen (eigene oder solche durch weitere Schulkinder in der Familie), aktuellem Schulverlauf (bezüglich Leistungen, LehrerInnen, MitschülerInnen usw.) und der Handhabung mit Verantwortung im außerschulischen Familienleben orientieren.

Dabei fällt auf, dass es bei Eltern drei wesentliche Typisierungen im Umgang mit dem Verantwortungshandeln gibt, die weiter nachfolgend aufgeführt sind und wiederum mit dem empirischen Datenmaterial belegt werden.

Bei der Frage der Verantwortung gerät vornehmlich der Aspekt der schulischen Leistungen in den Vordergrund, in Ausnahmen auch das Verhältnis des eigenen Kindes zu LehrerInnen. Mit der Differenzierung „bei uns in der Familie“ und „schulisch gesehen“ weisen Eltern deutlich auf die unterschiedliche Handhabung im erzieherischen Umgang der Verantwortung hin. Was sich im „modernen Erziehungshaushalt“ (17) nicht mehr als Frage stellt, wird in den letzten Jahren der Schullaufbahn für den Bereich der Bewältigung des schulischen Alltags zum Erziehungsthema, wobei das „richtige Maß“ der Verantwortung, die Eltern für das Schulleben ihrer zur Selbstständigkeit erzogenen Kinder hinterfragen. Beantwortet wird diese Frage vor dem Hintergrund verschiedener Möglichkeiten, wobei die Bezeichnung „Verantwortung“ eine Reihe von Eigenschaften umfasst, die im Rahmen der Feinanalyse dieses Phänomens als unterschiedliche Strategien im Umgang mit Verantwortung herausgearbeitet werden konnten:

• Die produktive Strategie:

Der produktive Umgang mit Verantwortung für das Schulleben seitens der Eltern entspricht dem Bild einer Erziehung zur Selbstständigkeit und Autonomie von Jugendlichen, ohne jedoch das Interesse für schulisches Geschehen aus den Augen zu verlieren und eine gewisse Leistungserwartung zu unterminieren. Es ist zu vermuten, dass diese Art des Umgangs mit Verantwortung vor allem von solchen Eltern ausgeübt werden kann, die eine rigidere Form auf Grund von mindestens zufriedenstellenden Schulleistungen und einer geringen Ausprägung an offensichtlichem Konfliktpotential hinsichtlich schulischer Belange nicht in Anspruch nehmen müssen (18). Erfolgt der Umgang mit Verantwortung in einem produktiven Rahmen, so lassen sich im Elternhaus insgesamt liberale Erziehungspraktiken feststellen, die auch auf das Handeln in Auseinadersetzung mit dem Schulalltag übertragen werden.

Zusätzlich zu diesem Phänomen des liberalen Verantwortungshandelns kommt auch die elterliche Einsicht der Ablösungsphase von Jugendlichen von der Familie. Heranwachsende erkennen ihre persönlichen Ziele und die Wege zum Erreichen solcher Ziele, die Schule wird nicht mehr nur betrachtet als „tägliche Aufgabe“, sondern im Zusammenhang mit der bevorstehenden Statuspassage „da legt sich wie so ein Schalter um, und dann wissen die auch warum und was sie wollen und so. Das geht einfach ganz schnell“.

Produktiver Umgang mit Verantwortung bedeutet weiterhin, dass die Verantwortung für schulisches Handeln, die weitgehend den Jugendlichen selbst unterliegt, dann aber von den Eltern unterstützend mitübernommen wird, wenn dies für notwendig gehalten wird:

„Man kann ja auch mal in die Schule kommen und gesagt kriegen, dass alles in Ordnung ist, und wir haben gar keine Probleme, das ist auch ganz angenehm, dadurch habe ich auch ehrlich gesagt keine großartigen Sachen mit der Schule, halte mich eigentlich in vielem sehr zurück, vieles macht dann die A. ganz alleine[…]und wenn’s dann gar nicht hin und her klappt, dann setzen wir uns abends oder bzw. dann morgens[…]dann reden wir noch kurz darüber“.

Durch diese Art des Verantwortungshandelns von Eltern entsteht für Jugendliche die Möglichkeit, auch für den schulischen Alltag ihren individuellen Weg zu finden, der weitgehend frei ist von Druck und Kontrolle, andererseits aber auch einen hohen Grad an Selbstdisziplin von SchülerInnen fordert.

Eine ähnliche Variante, die jedoch eine stärkere „Beaufsichtigung“ des Schulalltags zu Hause erfährt, wird hier als bedarfsorientiert dargestellt. Auch dabei besteht ein relativ elternunabhängiger Umgang mit schulischen Belangen innerhalb des Familienlebens, der aber bei entsprechendem Anlass auch in ein kontrollierendes und eingreifendes Handeln der Eltern münden kann.

• Die bedarfsorientierte Strategie:

Während der produktive Charakter des Rückzugs der Eltern aus der Verantwortung des schulischen Handelns von Jugendlichen sich in den meisten Fällen als solche Konstellation gezeigt hat, die gleicher Zeit auch einen geringen schulthematischen Informationsfluss von Jugendlichen aufweist („Der erzählt auch überhaupt nichts aus der Schule[…]es ist ihm nicht wichtig, das zu erzählen[…]ich wusste nie irgend etwas“), deren Schulleistungen sowie der Umgang mit Schule problemlos verläuft, wird der bedarfsorientierte Umgang mit Verantwortung von solchen Eltern praktiziert, die über die meisten Vorkommnisse der Schule Kenntnis haben und dann helfend und unterstützend eingreifen, wenn Jugendliche den Bedarf anmelden. Dieser Bedarf bezieht sich nicht nur auf Hilfestellungen, die das Verstehen von Unterrichtsinhalten betrifft, sondern ebenso Unterstützung einmal im Sinne direkter Partizipation durch die Aufnahme einer Funktion als ElternsprecherIn o. ä. sowie die aktive Mithilfe bei Schulfesten, Ausflügen etc.:

„Ich bin ja zweiter Elternsprecher, aber ich denke, wenn sie älter werden, dann sollen sie so manche Entscheidungen einfach selber treffen. Ja, wenn jetzt irgendein Grillfest oder so was, wenn sie das wollen, unterstützen tun wir sie auf jeden Fall, wenn irgend etwas gebraucht wird wie letztes Jahr, da haben sie mit der Frau M., da waren sie in – ich weiß nicht, auf jeden Fall sind sie gewandert und haben auch im Zelt dort übernachtet und dann haben wir unseren Hänger zur Verfügung gestellt und dann konnten die Kinder ihr Gepäck da einladen und wir sind dann hingefahren[…]ja, wenn so etwas zu machen ist, helfen wir eigentlich immer gerne[…]obwohl bei den Älteren denk ich so eine gewisse Selbstständigkeit soll da schon kommen und ja ich denke, da kann man als Eltern eigentlich nur noch unterstützen“.

Dieses Beispiel steht stellvertretend für die Divergenz im erzieherischen Handeln der Eltern, das von Eltern unterschiedliche Strategien hinsichtlich einer Verantwortungsübertragung und Verantwortungsübernahme verlangt, da die Erziehung zur Autonomie innerhalb der Familie nicht immer mit den Belangen der anderen Lebenswelt Schule zu vereinbaren ist. Produktives Verantwortungshandeln steht jedoch im Gegensatz zu dem nachfolgend definierten übernehmenden bzw. übertragenden Verantwortungshandeln und kann in der überwiegenden Zahl dem analysierten Datenmaterial der SchülerInnen als das gewünschte elterliche Handeln angesehen werden. An dem Beispiel der Aussage einer Schülerin soll dies verdeutlicht werden:

„Ich finde, Eltern sollten sich nicht zu sehr um die Noten ihrer Kinder kümmern. Natürlich sollten sie sagen, dass sie besser lernen sollten, aber nur, wenn die Noten wirklich schlecht sind. Denn ich denke, dass die Kinder die Verantwortung für ihre Noten tragen. Natürlich sollte das den Eltern nicht ganz egal sein, und sie müssen für Fragen und Problem offen sein, aber sich nicht zu sehr einmischen. Sie sollten das Interesse für ihre Kinder und die Schule zeigen und auch auf Elternsprechtage gehen oder Gespräche mit Lehrern führen. Das finde ich sehr wichtig“.

• Die übernehmende bzw. übertragende Strategie:

Eltern übernehmen dann die Verantwortung im Sinne von kontrollierendem Handeln selbst sehr stark, wenn die Leistungserwartungen an ihr Kind besonders hoch sind, wenn das Bewusstsein über den Zeitpunkt der Statuspassage in den Vordergrund gerät und – in diesem Zusammenhang – die eigene Schulbildung und berufliche Position einen gewissen Stellenwert einnimmt. Die Kontrolle umfasst die Schulleistungen des eigenen Kindes dabei ebenso wie den organisatorischen Schulablauf (Freistunden durch Lehrerausfall, Kompetenz von LehrerInnen usw.). Diese Verantwortungsübernahme führt über den kontrollierenden Rahmen hinaus bis zu entscheidenden Maßnahmen, die gerade im Schulabschnitt der weiterführenden Schule von erheblicher Bedeutung sind (Art der weiterführenden Schule, Fächerkombination usw.). Das nachfolgende Beispiel aus dem Datenmaterial der Elterninterviews stellt hierzu einen lebendigen Beitrag dar. Auf die Frage an den Vater eines Schülers, wie den der Schulalltag innerhalb der Familie begleitet wird, antwortet er:

„Die Hauptaufgabe liegt nicht wesentlich bei mir, sondern wie üblich eigentlich bei meiner Frau, die zu Hause ist und nachmittags die Aufgabenbetreuung macht, Lernziele wieder neu durcharbeitet, Dinge aufarbeitet, Dinge durcharbeitet, die zum Teil noch nicht dran kamen, die zum Teil erwartet werden, dass sie kommen, so dass eigentlich vorgearbeitet wird. Die Aufgaben, die Aufgabenstellungen werden vertieft, weil das einer der Punkte ist, die die Schule heute überhaupt nicht mehr vollzieht, nicht mehr durchführen kann[…] Die Schule selber ist dazu in meinen Augen absolut nicht in der Lage und auch nicht Willens und ich habe den Vorteil wir haben den Vorteil, dass sowohl meine Frau wie auch ich, dass wir beide gut ausgebildet sind, wir sind in der Lage, uns zeitlich mit den Kindern zu beschäftigen und wir sind auch in der Lage, die Aufgabenstellung der Schule umzusetzen[…].Ziel ist eindeutig für uns, und das ist auch so ein Motivationsfaktor unserem Sohn gegenüber, dass er die Weiterbildung machen soll auf jeden Fall nach der Realschule und weil wir ihn aus dem Gymnasium unter ganz bestimmten Aspekten auch rausgenommen hatten“.

Die als solche bezeichnete „Nacharbeit“ und „Vorarbeit“ von fachlichen Unterrichtsinhalten bringt die individuelle Bemühung um einen ordentliche Schulbildung zum Ausdruck und gilt der Aufgabe, die vom Vater als unvollständig durchgeführte beurteilte Arbeit der LehrerInnen zu vervollständigen bzw. vorzubereiten, so dass die Verantwortung seitens der Eltern in Bereichen übernommen wird, die eigentlich von der Schule zu leisten sind.

Auch die weitere schulische Bildung des Sohnes ist festgelegt „dass er die Weiterbildung machen soll“, ohne dass hier zunächst der Wille des Jugendlichen erkennbar ist. Der Vorwurf an die unzureichende fachliche und erzieherische Arbeit von LehrerInnen und der Vergleich der Schulbildung des Sohnes mit der eigenen (akademischen) Bildung – „da erinnere ich mich an meine Uni-Zeit“ – führt zu intensiven Beobachtung und Handlung in der Familie.

Der Rückzug aus der Verantwortung mit der Folge der Übertragung dieser auf Jugendliche und LehrerInnen hat mehrere Ursachen. Ähnlich wie im Falle des produktiven Verantwortungshandelns liegt einer der Gründe in der Tatsache, dass die Schulleistungen einem Leistungsbild, das den Eltern diesen Rückzug gestattet. Dadurch erfolgt jedoch gleichzeitig die Übertragung der Verantwortung auf Jugendliche selbst – „Also, der J., der ist ja der Älteste und im achten Schuljahr und ich erwarte eigentlich von ihm, dass er selbstständig ist, weil wir vier Kinder haben und weil ich nach ihm einfach auch nicht mehr so gucken kann, wie das in der Grundschule war, und da erwarte ich eigentlich auch schon selbstständiges Schaffen“ – und dadurch auch eine Überforderung an diese bedeute kann.

Die Erziehung zur Selbstverantwortung, die ja im III. Teil dieser Arbeit ausführlich behandelt wurde, beherbergt zwar für Jugendliche die maximale Möglichkeit an Freiheit, kann aber unter Umständen zur Belastung werden, wenn die elterliche Zuwendung und Unterstützung unzureichend ist oder gar fehlt. Im dargestellten Beispiel folgt jedoch wenige Sätze später eine Relativierung dieser Verantwortungsübertragung durch die Mutter: „Als Mutter macht man sich ja schon Gedanken und Sorgen, wie es weitergeht“, so dass hier, wie auch in den meisten anderen untersuchten Fällen das Extrem der vollkommenen Verantwortungsübertragung schulischer Belange an Jugendliche nahezu auszuschließen ist.

Auch, wenn die Verantwortung auf die Institution Schule und deren LehrerInnen übertragen wird, um das Familienleben vor einem all zu großen schulischen Einfluss schulischer Angelegenheiten frei zu halten, „Und darum finde ich es halt besonders schwierig, also das finde ich bei weiterführenden Klassen also bei höheren finde ich das sehr wichtig, dass sie da, dass die Lehrer ihnen zeigen wo’s lang geht“, wird gleichzeitig die elterliche Hilfe angeboten: „Also es soll schon Unterstützung für die Kinder da sein“, so dass auch in solchen Fällen eher von Mischtypen gesprochen werden kann.

Verantwortung als Fokus im Umgang mit dem Schulalltag zu Hause stellt sich somit als reaktive Handlung innerhalb der Familie dar, die je nach Möglichkeiten und Gegebenheiten einer unterschiedlichen Ausprägung unterzogen wird, letztlich aber –im Rahmen des analysierten empirischen Datenmaterials– ein Interesse der Eltern am Schulleben der Jugendlichen aufweist. Warum Eltern den einen oder anderen Typus im Umgang mit der Verantwortung praktizieren, hängt von den Einstellungen, Vorerfahrungen und Zielen ab und kann in vielen Fällen auch als ausweichende Möglichkeit für das Zeichen einer Hilflosigkeit im Umgang mit Schule darstellen.

So hat die Untersuchung gezeigt, dass gerade die befragten Mütter der Jugendlichen, die aus meist sehr ländlichen Gebieten stammen, mit der tatsächlichen fachlich-orientierten Unterstützung überfordert sind, da ihre eigene Schulbildung oftmals auf der Basis eines Haupt oder Volksschulabschlusses resultiert. Insgesamt können somit verschiedene Faktoren für den unterschiedlichen Umgang mit Verantwortung ausgemacht werden, die sich in zeitlicher Hinsicht durch die Verantwortung für mehrere Kinder im Haushalt oder Berufstätigkeit äußern, die weitere Perspektive schulischer Bildung ins Auge fassen (Leistungsorientierung) oder auf eine mangelnde Möglichkeit hinweisen, die durch Bildungslücken der Eltern bzw. einem Abweichen der Wissensinhalte von Eltern und der heutigen Bildungsinhalte entstehen.

Insgesamt kann für die vorliegenden analysierten Elterninterviews die Dominanz eines übertragenden Verantwortungshandelns ausgemacht werden, wobei hierunter jedoch auch – wenngleich in geringem Ausmaß – die Variante des produktiven Umgangs mit Verantwortung zählt. Für die überwiegende Anzahl der Fälle lässt sich eine Übertragung der Verantwortung auf die SchülerInnen selber – „wenn du nicht lernst, dann musst du eben da hingehen, so du eben körperlich oder so“, oder die Institution Schule feststellen – „sie dient der Grundausbildung für den weiteren Lebensweg“. Es liegt jedoch für kein Interview ein durchgängiges und homogenes Muster vor, so dass die Frage der Verantwortung als wechselhafte Zuständigkeitsfrage für den gelingenden Ablauf des Schulalltags und der Schullaufbahn angesehen werden muss.

7.2.3 Belastungen, mit denen die Familie konfrontiert wird

Als Belastungen sollen in diesem Zusammenhang zusätzliche Anforderungen und Anstrengungen verstanden werden, die durch den schulischen Alltag über die sonstige Inanspruchnahme von Eltern innerhalb des sozialen Lebensraums Familie hinausgehen und die in der überwiegenden Anzahl der analysierten Fälle in hervortretendem Ausmaß als zentrales Thema im Zusammenhang mit der familiären Bewältigung des Schulalltags genannt wurden. Dabei handelt es sich meist um als länger andauernd geschilderte Situationen, die durch den schulisch-organisatorischen Ablauf oder schulische Leistungsanforderungen hervorgerufen werden und deren Ende erst mit dem Ende der Schullaufbahn abzusehen sind.

Im Gegensatz zur Grundschulzeit werden Begebenheiten, die mit der weiterführenden Schule zusammenhängen selten in ihrer organisatorischen Dimension (Besorgung von Materialien für den Unterricht (19), Begleitung zur Schule oder zum Bus etc.), sondern überwiegend in ihrer Beanspruchung, die im Bereich von beunruhigenden Gedanken und Verantwortung für einen gelingenden Schulverlauf liegen, thematisiert. Das bedeutet, dass der zuvor beschriebene Bereich der Verantwortung unmittelbar mit dem Belastungsfaktor zusammenhängt, in dem Sinne, dass Verantwortung für die Bewältigung des Schulalltags bei Eltern eine Situation der Belastung hervorruft.

Belastungen können insofern als an Eltern von jugendlichen SchülerInnen herangetragene Herausforderungen eines schulischen Gelingens dieses Lebensabschnittes definiert werden (20). Unabhängig von dem tatsächlich realisierbaren Einfluss wird die Bedeutung, die Eltern durch ihren Anteil dem reibungslosen Ablauf des schulischen Alltags zuschreiben, von den meisten Elternteilen als „Zuständigkeit“ empfunden, wobei sie das angemessene Ausmaß dieser Zuständigkeit sowohl in quantitativer wie auch in qualitativer Hinsicht selbst nicht richtig einordnen können. Hieraus lässt sich dann auch der oben geschilderte Umgang mit Verantwortung begründen, der also vielmehr in einer Unsicherheit denn in geplanter Handlungsabsicht liegt.

Die Feinanalyse der Kategorie „Belastungen“ ergab ein Bild des Auftretens verschiedener Ursachen, die sehr unterschiedlichen Dimensionen aufwiesen. Grundsätzlich jedoch lassen sich die Aussagen hierzu in drei wesentliche Ausgangssituationen einteilen:

→ Die mangelnden zeitlichen Potentiale der Eltern (hervorgerufen durch Berufstätigkeit, weitere Kinder und Familienmitglieder, die der Zuwendung bedürfen usw.) mit der Konsequenz, sich nicht ausreichend um schulische Belange kümmern zu können, was dann wiederum zu einem belastenden Gedanken unzureichender Unterstützung des eigenen Kindes führt: „Also der J. ist ja der Älteste und im achten Schuljahr und ich erwarte eigentlich von ihm, dass er sehr selbstständig ist, weil wir vier Kinder haben, und weil ich nach ihm einfach auch nicht mehr so gucken kann, wie das in der Grundschule war. Und da erwarte ich eigentlich schon selbstständiges Schaffen. Es ist halt auch mittags für die Hausaufgaben – da habe ich nicht die Zeit zum Nachgucken und wenn er kommt und er braucht Hilfe für Englischvokabeln oder so, klar das mache ich, aber ansonsten muss er muss er einfach selber arbeiten“.

Oft hat der Schulalltag zwar große Priorität im alltäglichen familiären Handeln, muss aber hinter beruflichen Aktivitäten der Eltern oder weiteren zu betreuenden Kindern im Haushalt zurückstehen. Als Folge ergibt sich eine Ambiguität im elterlichen Handeln, dass sich einerseits in einer sehr hohen Erwartung an schulische Leistungen der Jugendlichen ausdrückt „dass er die Weiterbildung machen soll auf jeden Fall nach der Realschule“, andererseits aber von den Eltern durch weitere Verpflichtungen nicht in ausreichendem Maße unterstützt werden kann „da erwarte ich eigentlich schon selbstständiges Schaffen“. Die Perspektive für die erfolgreiche Bewältigung des Schulalltags wird unter der Voraussetzung von Mehrfachbelastungen in die Hände der Jugendlichen selbst gelegt, wobei Eltern dadurch wiederum in die Verlegenheit des Umgangs mit Verantwortung geraten.

→ Die durch die Pubertät hervorgerufene mangelnde Disziplin der Jugendlichen selbst, die Eltern die Unterstützung nicht gerade erleichtert:

„Ich bin im Zwiespalt aber ja überwiegend mit den Kinder in Bezug auf Schule. Sagen wir mal so: Ich bin jetzt so zufrieden, es gab Phasen, wo die anstrengender waren, wo der M. auch keine Hausaufgaben gemacht hat, wo er mich dann belogen hat, wo er auch mal eine Unterschrift gefälscht hat. Aber das habe ich dann zum Glück vorzeitig rausgekriegt, bevor er das weitergereicht hat. Das war dann halt eben nicht so berauschend, aber mit ihm konnte ich es halt eben besprechen und das habe ich auch getan und da konnte ich auch mit dem Klassenlehrer drüber reden. An meine Tochter komme ich da gar nicht ran, also da bin ich froh, dass die gut klar kommt in der Schule und ihr Ding macht muss ich sagen. Und ich lasse sie auch jetzt gewähren, sagte ja, dass es eine Phase gab, wo wir nicht miteinander konnten, wo wir viel Zoff hatten“.

Das Phänomen „im Zwiespalt“ belegt das unterschiedliche erzieherische Handeln, dass sich aufteilt in Erziehungsziele für die Familie einerseits und Erziehungsziele für die Schule andererseits. Die Phase der Pubertät kommt somit eigentlich als drittes Ereignis hinzu, um die Situation der Bewältigung des Schullalltags innerhalb der Familie noch zu erschweren. Eltern werden folglich im Verlauf der Lebensphase Jugend mit Belastungen konfrontiert, die vielfältig sind, wobei sich die Belastung durch den Schulalltag als überdimensionaler Bereich darstellt.

→ Die gesellschaftliche Erwartung in Form von Leistungszentrierung, die sich institutionell in der Schule durchgesetzt hat und das Individuum hinter Zertifikaten anonymisiert und letztlich dazu führt, dass auch Eltern und SchülerInnen als Einzelkämpfer eine kooperative Bewältigung des Schulalltags vergessen lässt:

„Ich bin so wirklich froh, wenn ich mit Schule nichts mehr am Hut habe, weil es immer stressiger wird, also, wie soll ich das jetzt sagen: Weil es immer, also meiner Meinung nach, also ich bin vom Typ her vielleicht auch anders, die Gesellschaft zwingt ja dazu, dass du einen bestimmten Abschluss haben musst, also arbeitest du ja mit deinem Kind dahin, und das ist aber immer so Druck auf alle. Auf die Kinder, auf die Eltern, auf alle so ein Druck finde ich. Also dann denke ich immer, das ist ja echt schlimm, also ich empfinde das als ganz schlimm. Und wenn man dann da sitzt, und das nervt mich dann alles so. Also Elternabende, das hat mich bei meinem ältesten Sohn schon genervt. Und jetzt war ich beim P-Sohn. Dann sitzen Eltern da, die interessiert die Klasse überhaupt nicht, die interessiert nur ihr eigenes Kind, die reden den ganzen Elternabend nichts und zum Schluss wird dann das, was ihr Kind betrifft, das wird dann noch gesagt. Und dafür gehen die auf Elternabende, das hat mich dann so gestört, und dann habe ich gedacht, jeder ist so egoistisch und denkt nur noch, wie mache ich, dass mein Kind keinen Nachteil hat, wie bringe ich das dem Lehrer bei, wie der mit meinem Kind umzugehen hat oder wie schütze ich mein Kind vor irgend etwas. Also, die Leute interessiert nicht mehr, was auch andere Kinder betrifft, also die Erfahrung habe ich gemacht, sondern es kümmert sich jeder nur noch um sich, dass sein Kind nicht irgend einen Nachteil hat“.

Diese Reflexionen von Eltern sind Auseinandersetzungen mit den Erwartungen aus der gesellschaftlichen Umwelt und weisen auf Befürchtungen der Unvereinbarkeit mit solchen Ansprüchen hin. Selbst wenn es sich bei den für diese Untersuchung ausgewählten Eltern um solche handelt, deren Kinder auf Grund der bisherigen Schulleistungen mit großer Wahrscheinlichkeit den Realschulabschluss erreichen werden, können solche Befürchtungen nicht aufgehoben werden. Dieser Zustand wird letztlich auf der Makroebene erzeugt: Die ökonomisch ausgerichtete Leistungsgesellschaft setzt die Schule unter einen Erfolgsdruck, der schließlich an das Elternhaus weitergegeben wird.

Die elterliche Beschäftigung mit dem und die Begleitung durch den Schulalltag erweist sich somit als bedrückendes Gefühl, wie es im Umgang mit anderen „Jugendwelten“ nicht erkennbar wird. Eine eindeutige Abgrenzung der schulischen von der familiären Lebenswelt kommt in der Betonung „mit Schule nichts mehr am Hut habe(n)“ zum Ausdruck. Es gelingt Eltern offensichtlich nicht, diesen Lebensbereich als selbstverständlich und positiv in den Familienalltag zu integrieren. Verursacht wird diese Antiposition dadurch, dass Schule nicht als Bereicherung angesehen wird, sondern einen „Druck“ auslöst, weil „die Gesellschaft zwingt“.

Die theoretische Bedeutung von „nichts mehr am Hut habe(n)“ weist auf eine eindeutige Antiposition gegen eine außerfamiliäre Welt hin, so dass diese sich als technokratische Bezeichnung und als Indikator für die ganz offensichtliche Existenz einer Grenze zwischen Familie und Schule verwenden lässt.

Das thematische Ereignis, das an dieser Stelle mit dem zentralen Thema „Belastungen“ gekennzeichnet wurde, ist offensichtlich ein (gesellschaftlich) vorprogrammiertes Dilemma, das Familie und Schule nicht kooperativ zusammenführt, sondern voneinander entfernt. Andererseits zeigen die um Schule kreisenden belastenden Gedanken der Eltern auch eine Form der unbedingt notwendigen Form der Partizipation von Eltern und die Unmöglichkeit der vollkommenen Übertragung schulischer Angelegenheiten auf die Schule.

Die Teilung des erzieherischen Auftrages zwischen Familie und Schule stellt sich im Rahmen der empirischen Analyse der vorliegenden Daten nicht als Entlastung des Familiensystems dar, sondern als zusätzliche Belastung und schließlich auch als Abgrenzung unterschiedlicher humanitärer Auffassung dar, so dass die elterliche Wahrnehmung „wenn es nur noch um Leistung geht“ auf eine rezessive Reduktion des Menschen auf die Figur eines leistungszentrierten und produktiven Trägers gesellschaftlicher Erwartungen verweist.

Da es keinen offensichtlichen Ausweg aus diesem Dilemma gibt und sich jeder „Widerstand“ als Nachteil für den Einzelnen auswirkt, resultieren aus diesem belastenden Zustand bei den Eltern Enttäuschungen, da Eltern die Hoffnung auf Erfüllung der gesellschaftlichen Ansprüche nun auf die Institution Schule verlagern. Diese Enttäuschungen entstehen somit durch Erwartungen, die Eltern an Schule und LehrerInnen haben, die schulische Versorgung ihrer Kinder zu gewährleisten, die aber für Eltern in einem nicht befriedigenden Maße erfüllt werden (können).

Es ist sicherlich nicht denkbar, das wurde besonders im ersten und vierten Kapitel dieser Arbeit deutlich, eine Aufgabenteilung zwischen Familie und Schule zu erreichen. Dies verhindert bereits der inhaltliche Auftrag, den die jeweiligen Systeme zu leisten haben. Der hier von Eltern geschilderte Aspekt, unter dem die Schule zur „Last“ wird, weicht allerdings von dem Ziel ab, gemeinsam aber in spezifischer Art und Weise die Entwicklung von Jugendlichen zu fördern, sondern bestätigt vielmehr eine (in dieser Arbeit ausschließlich aus der Elternperspektive betrachtete) Arbeitstrennung.

Ganz deutlich wird jedoch die Unzufriedenheit mit dieser außerfamiliären Lebenswelt, wenn Eltern von Enttäuschungen sprechen, die sie im täglichen Schulalltag erleben. So ergibt sich ein weiteres Dilemma bei dem Versuch einer Konstruktion von Gegenseitigkeit.

7.2.4 Enttäuschungen, die Eltern ständig erleben

Unter dem Oberbegriff „Enttäuschungen“ werden die von Eltern als negativ empfundene Konfrontationen mit der Schule beschrieben, die das Familienleben wiederum belastend beeinflussen und nicht nur einmaligen Charakter haben. Die von Eltern geäußerten Enttäuschungen über den Schulalltag erweisen sich im Rahmen der Analyse als ein aktuelles, gleichsam aber auch andauerndes Thema im Familienleben, was sich durch entsprechende Anspruchshaltungen der Eltern – „Ich erwarte eigentlich von der Schule“ oder „dass die Schule nicht nur Wissensvermittler ist, sondern auch Perspektiven aufbaut“ – an die Institution Schule erklären lässt. Die folgende Interviewpassage zeigt ganz deutlich den hohen Anspruch, den Eltern an Schule haben und der wiederum geprägt ist vom Hintergrund der belastenden Situation mit Zukunftsängsten: „Die Schule sollte eigentlicher hier eine Vermittlerposition durchführen, das heißt, sie sollte den Kindern auch chancenorientiert bestimmte Dinge weitervermitteln, was einfach in der Zukunft sich abspielt, wie heute sich – ich sag mal – wirtschaftliche Situationen darstellen und darüber hinaus eben auch den Kindern eben die Möglichkeit offerieren, ein Zukunftsbild sich selber zu gestalten“.

Dass dieser hohe Anspruch an die Schule nicht in dem Maße erfüllt werden kann, erfordert schließlich, „dass hier ganz stark oder doch einfach sehr stark im Vordergrund das Elternhaus steht, das einfach in der Lage sein muss, zu erkennen, dass Kinder so weit wie möglich schulisch gefördert werden müssen, um einfach den Anforderungen der Zukunft standhalten zu können“.

Ebenso wie die zuvor beschriebenen „Belastungen“, die in der Familie durch das Schulleben entstehen, sind auch die Ursachen der elterlichen Enttäuschungen vielfältiger Natur. Innerhalb der Analyse der vorliegenden Fälle lässt sich hierbei feststellen, dass es nicht ausschließlich – wie im oben zitierten Beispiel – überwiegend die schulleistungsabhängigen Bedingungen sind, die schließlich in absehbarer Zeit zu einem qualifizierten Schulabschluss führen, sondern um „Grunddinge, die in der Schule einfach falsch laufen“. Einschränkend dazu muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass es sich bei den analysierten Elternfällen ausschließlich um Eltern handelt, deren Kinder eine Schulklasse besuchen, die im Untersuchungszeitraum einen erheblichen Unterrichtsausfall durch eine mangelhafte Personalsituation zu beklagen hatten. So können die von den Eltern geäußerten Enttäuschungen zwar auf den ersten Blick durch dieses schulorganisatorische Problem erklärt werden, interessant für den Zusammenhang mit der Untersuchungsfrage sind aber vielmehr umfassendere Hintergründe, die solche Enttäuschungen auslösen und die auch über den Rahmen des aktuellen Schuljahres von den meisten Eltern thematisiert wurden.

Enttäuschungen zeigen sich in der Mehrzahl der Fälle als Resultat einer spannungsgeladenen Verkoppelungs- und Abgrenzungsfrage zwischen den Erziehungsinstanzen Familie und Schule, wobei die Familie auf der einen Seite ihre familientypische Rolle in das erzieherische Handeln aufrechterhalten und auch über familiäre Angelgelegenheiten hinaus übernehmen möchte – „die Frage der Schule bei uns in der Familie zu klären“, auf der anderen Seite aber nach der Unterstützung schulinstitutioneller Erziehungsbeteiligung verlangt: „Dass die Lehrer ihnen zeigen, wo’s lang geht“. Durch die nicht erfüllte Erwartungshaltung der Eltern mit der einhergehenden Enttäuschung erhalten sie eine Differenzierung hinsichtlich der Lebenswelten von Jugendlichen aufrecht (21) und sind der ständigen Unsicherheit „soll ich mich da mehr einklinken oder nicht“, „vielleicht mache ich mir auch zu viele Gedanken“ erlegen.

Die wesentlichen Ursachen, die auslösend sind für die in der Familie erlebten und durch Schule ausgelösten Enttäuschungen lassen sich unter den von Eltern erwähnten Aspekte nun wie folgt gruppieren:

– Die Schule wird einer ihrer fundamentalen Aufgaben mit „edukativen Charakter“ nicht gerecht, so dass dieser Auftrag den Eltern schließlich zusätzlich angehaftet wird.

– Die Bezugsperson LehrerIn steht in einer wesentlichen Lebensphase für Jugendliche nicht in dem Maße zur Verfügung, wie Eltern dies erwarten: „dann wäre das ganz wichtig, dass sie dann einen Lehrer haben, wo sie festen Halt haben[…]und das war halt jetzt auch nicht gegeben.“.

– Die soziale Wertorientierung, wie sie in der Familie noch vorhanden ist, hat durch die schulischen Strukturen eine egozentrische Wendung im mitmenschlichen Handeln eingenommen, so dass ein gemeinschaftliches Gefühl, wie es im zwischenmenschlichen familiären Handeln vorhanden ist, innerhalb der Schulklasse verloren geht: „also die sind nur noch mit sich beschäftigt, so dass ihr Kind keinen Nachteil hat, weil ihr Kind soll ja weiterkommen“.